डिपॉजिट इंश्योरेंस (DEPOSIT INSURANCE)

केंद्र सरकार बैंकों में जमा धनराशि पर बीमा कवर (डिपॉजिट इंश्योरेंस) की 5 लाख रुपये की ऊपरी सीमा को बढ़ाने पर विचार कर रही है।

डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) के बारे में

|

डिपॉजिट इंश्योरेंस के बारे में

- डिपॉजिट इंश्योरेंस वास्तव में बैंकों में जमाकर्ताओं को प्रदान की जाने वाली एक प्रकार की आर्थिक सुरक्षा है। इसके तहत किसी बैंक के विफल होने से उसमें कम धनराशि जमा करने वाले ग्राहकों की बचत को डूबने से बचाने के लिए बीमा कवर प्रदान किया जाता है।

- भारत में डिपॉजिट इंश्योरेंस का इतिहास: भारत में जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (DICGC) अधिनियम, 1961 के तहत 1962 में डिपॉजिट इंश्योरेंस की शुरुआत की गई थी।

- डिपॉजिट इंश्योरेंस की शुरुआत करने वाला भारत विश्व का दूसरा देश था। ऐसा पहला देश संयुक्त राज्य अमेरिका (1933 में) था।

- बीमा कवरेज की राशि: वर्तमान में एक बैंक में प्रत्येक जमाकर्ता की 5 लाख रुपये तक की जमा राशि बीमित होती है। किसी एक बीमित बैंक की अलग-अलग शाखाओं में एक ही व्यक्ति के अलग-अलग बैंक खातों पर अलग-अलग बीमा कवरेज प्राप्त नहीं होगा बल्कि उसके सभी खातों की कुल बीमित राशि 5 लाख रुपये ही होगी।

- हालांकि, किसी एक व्यक्ति के अलग-अलग बैंकों में खाते होने पर उसे प्रत्येक अलग बैंक के खातों पर 5 लाख रुपये का अलग-अलग बीमा कवरेज प्राप्त होगा।

- बीमा के तहत कवर बैंक: सभी वाणिज्यिक बैंक (भारत में विदेशी बैंकों की शाखाएं सहित), लोकल एरिया बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, और सहकारी बैंक।

- डिपॉजिट इंश्योरेंस योजना अनिवार्य है, और कोई भी बैंक इससे बाहर नहीं हो सकता।

- डिपॉजिट इंश्योरेंस में नहीं शामिल बैंक/ संस्थान: भूमि विकास बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (NBFCs), आदि।

- बीमित जमा खाते: बचत खाता, फिक्स्ड डिपॉजिट, चालू खाता, और रिकरिंग डिपॉजिट।

- जिन जमा खातों को बीमा कवरेज प्राप्त नहीं है: विदेशी सरकारों, केंद्र एवं राज्य सरकारों की जमा राशियों, और इंटरबैंक जमा राशियों को बीमा कवरेज प्राप्त नहीं है।

- बीमित राशि में मूलधन और ब्याज, दोनों शामिल हैं।

- 2021 में DICGC अधिनियम की धारा 18A में संशोधन किया गया। इस संशोधन के अनुसार जब भी RBI किसी बैंक पर प्रतिबंध लगाता है, तो 90 दिनों के भीतर बीमित ऊपरी राशि के अंतरिम भुगतान की व्यवस्था की गई है।

- डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रीमियम का पूरा व्यय बीमित बैंक द्वारा वहन किया जाता है।

- DICGC सदस्य बैंकों से एक समान दर पर या जोखिम के स्तर के आधार पर अलग-अलग दरों पर प्रीमियम एकत्र करता है।

- Tags :

- डिपॉजिट इंश्योरेंस

- बीमा कवर

- बीमा कवरेज की राशि

- DICGC

GI टैग वाले चावल के लिए नया हार्मोनाइज्ड सिस्टम कोड

भारत ने कथित तौर पर GI टैग वाले चावल के लिए नए हार्मोनाइज्ड सिस्टम (HS) कोड प्रस्तुत किए।

- इसके लिए सीमा शुल्क अधिनियम (1975) में संशोधन किया गया है, ताकि GI मान्यता प्राप्त चावल किस्मों के लिए HS कोड प्रदान किया जा सके।

- इस संशोधन के चलते वित्त मंत्रालय से किसी विशेष अधिसूचना या किसी बाधा के बिना GI टैग वाले चावल का निर्यात किया जा सकेगा।

हार्मोनाइज्ड सिस्टम (HS) के बारे में

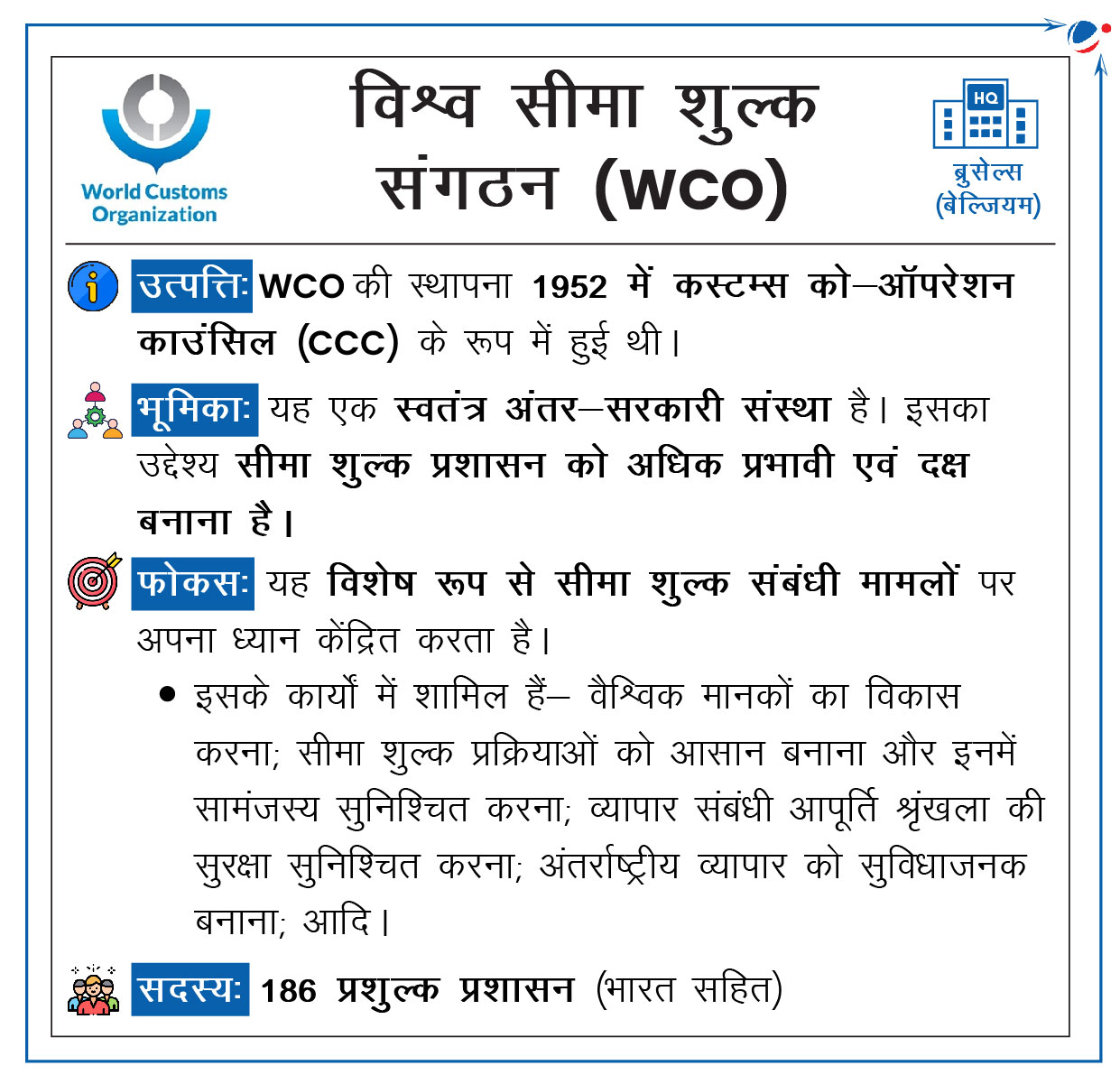

- परिभाषा: यह विश्व सीमा शुल्क संगठन (World Customs Organization: WCO) द्वारा विकसित एक वैश्विक उत्पाद वर्गीकरण प्रणाली है।

- वर्गीकरण संरचना:

- हार्मोनाइज्ड सिस्टम के तहत, विविध श्रेणियों/ वर्गीकरण और वस्तुओं के लिए छह-अंकों का एक विशिष्ट कोड प्रदान किया जाता है।

- देशों को पहले छह अंकों के बाद लंबे कोड जोड़ने की अनुमति होती है, ताकि और अधिक वर्गीकरण किया जा सके।

- गवर्नेंस और अपडेट्स:

- हार्मोनाइज्ड सिस्टम को “द इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द हार्मोनाइज्ड कमोडिटी डिस्क्रिप्शन एंड कोडिंग सिस्टम” द्वारा प्रशासित किया जाता है।

- सदस्य देशों से बनी HS समिति, हार्मोनाइज्ड सिस्टम वर्गीकरण प्रणाली की निगरानी करती है और हर 5-6 साल में इसे अपडेट भी करती है।

- व्यापक तौर पर इस्तेमाल:

- यह लगभग 98% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को वर्गीकृत करता है।

- इसमें 5,000 से अधिक कमोडिटी समूह शामिल हैं।

- इसे 200 से अधिक देशों द्वारा अपनाया गया है।

- हार्मोनाइज्ड सिस्टम (HS) के लाभ:

- यह साझा कोडिंग पद्धति देशों को वैश्विक व्यापार में उत्पादों को व्यवस्थित करने और उन्हें ट्रैक करने में मदद करती है।

- आंतरिक करों, व्यापार नीतियों आदि के लिए सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और निजी संगठनों द्वारा इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।

- यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की लागत को कम करता है और आर्थिक अनुसंधान को बढ़ावा देता है।

- Tags :

- विश्व सीमा शुल्क संगठन

- GI टैग वाले चावल

- नए हार्मोनाइज्ड सिस्टम

उद्यमिता के लिए AI’ माइक्रो-लर्निंग मॉड्यूल

केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने ‘उद्यमिता के लिए AI’ माइक्रो-लर्निंग मॉड्यूल लॉन्च किया।

‘उद्यमिता के लिए AI’ माइक्रो-लर्निंग मॉड्यूल के बारे में

- इसे राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) और इंटेल इंडिया के सहयोग से लॉन्च किया गया है।

- उद्देश्य: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) अवधारणाओं को सरल बनाना और पूरे भारत में युवा नवोन्मेषकों में उद्यमशीलता की सोच को प्रोत्साहित करना।

- लक्ष्य: 2025 तक 1 लाख युवाओं को प्रौद्योगिकी-संचालित अर्थव्यवस्था में कामयाब होने के लिए आवश्यक कौशल से प्रशिक्षित करके उन्हें सशक्त बनाना।

- Tags :

- NSDC

- उद्यमिता के लिए AI

- माइक्रो-लर्निंग मॉड्यूल

ई-श्रम माइक्रोसाइट्स तथा ऑक्यूपेशनल शॉर्टेज इंडेक्स

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री ने ई-श्रम पहल के तहत राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए माइक्रोसाइट्स तथा ऑक्यूपेशनल शॉर्टेज इंडेक्स (OSI) लॉन्च किए हैं।

ई-श्रम माइक्रोसाइट्स के बारे में

- यह राज्य-विशिष्ट डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म हैं। इन्हें राष्ट्रीय ई-श्रम डेटाबेस के साथ सहजता से एकीकृत किया गया है।

- लाभ:

- राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए: यह रेडी-टू यूज डिजिटल अवसंरचना, रियल टाइम डेटा एनालिटिक्स डैशबोर्ड जैसी सुविधाएं प्रदान करेगा।

- श्रमिकों के लिए: वे आसानी से पंजीकरण करा सकते हैं, ये कई भाषाओं में उपलब्ध हैं, आदि।

ऑक्यूपेशनल शॉर्टेज इंडेक्स (OSI) के बारे में

- उद्देश्य: यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) पद्धति और आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) के डेटा का उपयोग करके कार्यबल की मांग एवं उपलब्धता में मौजूद अंतर की पहचान करेगा।

- मुख्य कार्य: उच्च मांग वाले क्षेत्रकों में नौकरी की कमी को ट्रैक करना, कार्यबल नियोजन और कौशल विकास का समर्थन करना इत्यादि।

- Tags :

- ई-श्रम माइक्रोसाइट्स

- ई-श्रम पहल

- ऑक्यूपेशनल शॉर्टेज इंडेक्स

Articles Sources

टाइम यूज सर्वे

हाल ही में, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) ने 2024 के लिए दूसरा टाइम यूज सर्वे (TUS) जारी किया।

टाइम यूज सर्वे (TUS) के बारे में

- प्रमुख उद्देश्य: यह जनसंख्या द्वारा अलग-अलग गतिविधियों पर व्यतीत किए गए समय को मापने के लिए एक फ्रेमवर्क प्रदान करता है।

- अन्य उद्देश्य: वैतनिक और अवैतनिक गतिविधियों में पुरुषों एवं महिलाओं की भागीदारी का मापना करना।

- मुख्य निष्कर्ष:

- रोजगार से संबंधित गतिविधियों (वैतनिक कार्यों) में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि हुई है।

- भारतीय परिवारों में जेंडर की परवाह किए बिना देखभाल संबंधी गतिविधियों को मान्यता मिल रही है।

- जनसंचार माध्यमों और खेलकूद संबंधी गतिविधियों में पुरुषों एवं महिलाओं दोनों द्वारा व्यतीत किए गए समय में वृद्धि हुई है।

- Tags :

- राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय

- टाइम यूज सर्वे

Articles Sources

एनहैंस्ड सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन (eCoO) 2.0 प्रणाली

विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने एनहैंस्ड सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन (eCoO) 2.0 प्रणाली शुरू की।

एनहैंस्ड सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन (eCoO) 2.0 प्रणाली के बारे में

- यह निर्यातकों के लिए प्रमाणन प्रक्रिया को सरल बनाने और व्यापार दक्षता बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।

- मल्टी-यूजर एक्सेस: इसमें एक ही आयातक-निर्यातक कोड (IEC) के तहत कई उपयोगकर्ताओं को अधिकृत करने की सुविधा है। इसी प्रकार इसमें उपयोगकर्ता अनुकूल कई अन्य विशेषताएं भी शामिल हैं।

- यह डिजिटल हस्ताक्षर टोकन के साथ-साथ आधार-आधारित ई-हस्ताक्षर को भी स्वीकार करता है, जिससे अधिक सुगमता सुनिश्चित होती है।

सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन (CoO) के बारे में:

- यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उपयोग किया जाने वाला एक दस्तावेज है। यह प्रमाणित करता है कि निर्यातित वस्तु किस देश में बनाई गई है।

- Tags :

- eCoO

- एनहैंस्ड सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन

- आयातक-निर्यातक कोड

टनेज कर प्रणाली

केंद्रीय बजट 2025-26 में टनेज (टन भार) कर प्रणाली का विस्तार किया गया है।

टनेज कर प्रणाली के बारे में

- यह योजना पहले समुद्री जहाजों के लिए उपलब्ध थी।

- अब अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 (Inland Vessels Act, 2021) के तहत पंजीकृत अंतर्देशीय जलयानों (पोतों) के लिए भी उपलब्ध है। इस कदम का उद्देश्य जल परिवहन को बढ़ावा देना है।

- अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:

- सुरक्षित और वहनीय अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा देना;

- जलयान के पंजीकरण, निर्माण और संचालन से जुड़ी प्रक्रियाओं एवं कानूनों में एकरूपता सुनिश्चित करना।

- कार्यान्वयन मंत्रालय: पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय।

- शुरुआत: टनेज कर प्रणाली भारतीय वित्त अधिनियम, 2004 के तहत 2004 में पेश की गई थी।

- महत्त्व:

- अधिक माल ढुलाई को बढ़ावा देना;

- शिपिंग कंपनियों को अंतर्देशीय जलमार्ग जहाजों में निवेश करने के लिए और अधिक प्रोत्साहित करेगा।

- Tags :

- अंतर्देशीय जलयान अधिनियम

- टनेज कर प्रणाली

- जल परिवहन

Articles Sources

RBI ने रेपो रेट में कटौती की

- Tags :

- तरलता समायोजन सुविधा

- मौद्रिक नीति समिति

- रेपो रेट

भारत में भुगतान प्रणाली का विनियमन

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने भुगतान प्रणाली रिपोर्ट, दिसंबर 2024 जारी की।

- “भुगतान प्रणाली रिपोर्ट” वर्ष में दो बार प्रकाशित की जाती है। इसमें पिछले 5 कैलेंडर वर्षों में विभिन्न भुगतान प्रणालियों का उपयोग करके किए गए भुगतान संबंधी लेन--देन के ट्रेंड्स का विश्लेषण किया जाता है। वर्तमान रिपोर्ट में वर्ष 2024 तक के आंकड़े शामिल हैं।

भुगतान प्रणाली रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- डिजिटल भुगतान लेन-देन: 2013 में 222 करोड़ डिजिटल लेन-देन हुए, जिनका मूल्य 772 लाख करोड़ रुपये था। वर्ष 2013 की तुलना में वर्ष 2024 में डिजिटल लेन-देन की संख्या में 94 गुना और मूल्य की दृष्टि से 3.5 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है।

- एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UPI): पिछले 5 वर्षों में UPI लेन-देन की संख्या में 74.03% और लेन--देन के मूल्य में 68.14% की CAGR (चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर) से वृद्धि हुई है।

- क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड: पिछले पांच वर्षों में क्रेडिट कार्डों की संख्या दो गुना से भी अधिक बढ़ी है। वहीं, इस दौरान डेबिट कार्डों की संख्या में अपेक्षाकृत स्थिरता देखी गई है।

- वैश्विक ट्रेंड्स: भारत प्रोजेक्ट नेक्सस में शामिल हो गया है। यह चार आसियान देशों (मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड) और भारत की फ़ास्ट पेमेंट सिस्टम्स (FPSs) को आपस में जोड़ने वाला एक बहुपक्षीय प्लेटफॉर्म है। यह साझेदारी भुगतान प्रणालियों के बीच सहज और तीव्र लेन-देन सुनिश्चित करती है।

- प्रोजेक्ट नेक्सस का विचार बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (BIS) द्वारा प्रस्तुत किया गया था। यह संबंधित देशों की घरेलू तीव्र भुगतान प्रणालियों को आपस में जोड़कर तत्काल सीमा-पार खुदरा भुगतान को सक्षम बनाता है।

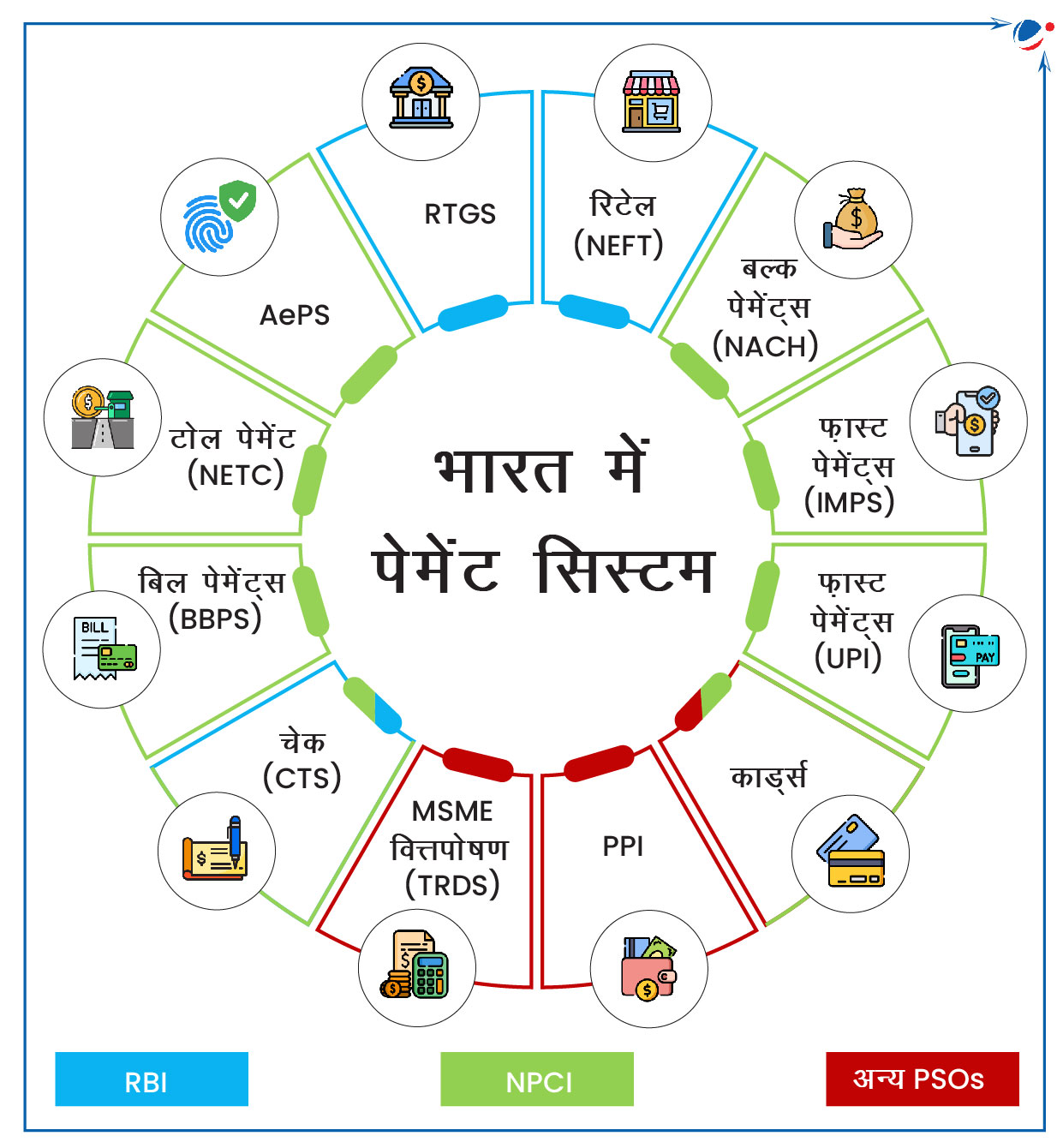

भारत में भुगतान प्रणालियां

- भुगतान प्रणालियां मौद्रिक और अन्य वित्तीय लेन-देन के समाशोधन (Clearing) और निपटान (Settlement) को आसान एवं प्रभावी बनाती हैं।

- Tags :

- भुगतान प्रणाली का विनियमन

- फ़ास्ट पेमेंट सिस्टम्स

- वित्तीय लेन-देन

डिजिटल भुगतान सूचकांक (Digital Payments Index: DPI)

हाल ही में, RBI ने भारतीय रिज़र्व बैंक-डिजिटल भुगतान सूचकांक (RBI-DPI) जारी किया।

RBI-DPI के बारे में

- उद्देश्य: भुगतान प्रणालियों के डिजिटलीकरण के विस्तार का पता लगाना और ऑनलाइन लेन-देन को अपनाने के स्तर को मापना।

- जारी किए जाने की अवधि: वर्ष में दो बार (मार्च और सितंबर)।

- आधार अवधि (बेस पीरियड): मार्च 2018 है।

- मापने हेतु मानदंड:

- भुगतान को सक्षम करने वाले कारक;

- भुगतान अवसंरचना (मांग-पक्ष कारक);

- भुगतान अवसंरचना (आपूर्ति-पक्ष कारक);

- भुगतान प्रणाली का प्रदर्शन; और

- उपभोक्ता को केंद्र में रखना।

- Tags :

- DPI

- डिजिटल भुगतान सूचकांक

- RBI-DPI

बाजार अवसंरचना संस्थान

हाल ही में, SEBI ने बाजार अवसंरचना संस्थानों (MIIs) की वैधानिक समितियों के कार्य निष्पादन के मूल्यांकन के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

- इन दिशा-निर्देशों के तहत, MIIs को अपने प्रदर्शन और अपनी वैधानिक समितियों के कामकाज का मूल्यांकन करने के लिए एक स्वतंत्र बाहरी एजेंसी की नियुक्ति करनी होगी।

- यह मूल्यांकन प्रत्येक तीन वर्ष में एक बार किया जाना आवश्यक है।

बाजार अवसंरचना संस्थानों (MIIs) के बारे में

- ये ऐसे संगठन हैं, जो प्रतिभूतियों के व्यापार के लिए अवसंरचना प्रदान करते हैं। ये SEBI द्वारा विनियमित होते हैं।

- इनमें स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉजिटरी और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन आदि शामिल हैं।

- उद्देश्य: व्यापार को सक्षम बनाना, निवेशक होल्डिंग को सुरक्षित करना, लेन-देन निपटान आदि।

- Tags :

- बाजार अवसंरचना संस्थान

एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग

सेबी ने रिटेल एल्गो ट्रेडिंग फ्रेमवर्क का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

- एल्गो ट्रेडिंग स्वचालित रूप से खरीदने/ बेचने संबंधी आदेशों को निर्धारित शर्तों के आधार पर सटीक रूप से निष्पादित करने की प्रक्रिया है।

- वर्तमान में केवल संस्थागत निवेशकों को डायरेक्ट मार्केट एक्सेस (DMA) के माध्यम से इसका उपयोग करने की अनुमति है।

विनियामकीय फ्रेमवर्क की मुख्य विशेषताएं

- एल्गोरिदम का वर्गीकरण

- व्हाइट-बॉक्स: इसमें लॉजिक (कार्य प्रणाली) का खुलासा किया जाता है और इसे दोहराया भी जा सकता है, अर्थात एल्गो निष्पादन।

- ब्लैक-बॉक्स: इसमें लॉजिक उपयोगकर्ता के लिए ज्ञात नहीं होता और इसे दोहराया नहीं जा सकता।

- खुदरा व्यापारियों के लिए ट्रेडिंग संबंधी सीमाएं: खुदरा व्यापारियों को एक्सचेंज द्वारा निर्धारित सीमाओं का पालन करना होगा, जिन्हें अभी तय किया जाना बाकी है।

- एल्गो प्रदाताओं का पंजीकरण: एल्गो प्रदाताओं को सेबी द्वारा विनियमित नहीं किया जाता है, लेकिन उन्हें एल्गो बेचने के लिए एक्सचेंजों के साथ पंजीकरण कराना होगा और ब्रोकर के साथ साझेदारी करनी होगी।

- Tags :

- एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग

- डायरेक्ट मार्केट एक्सेस

- रिटेल एल्गो ट्रेडिंग फ्रेमवर्क

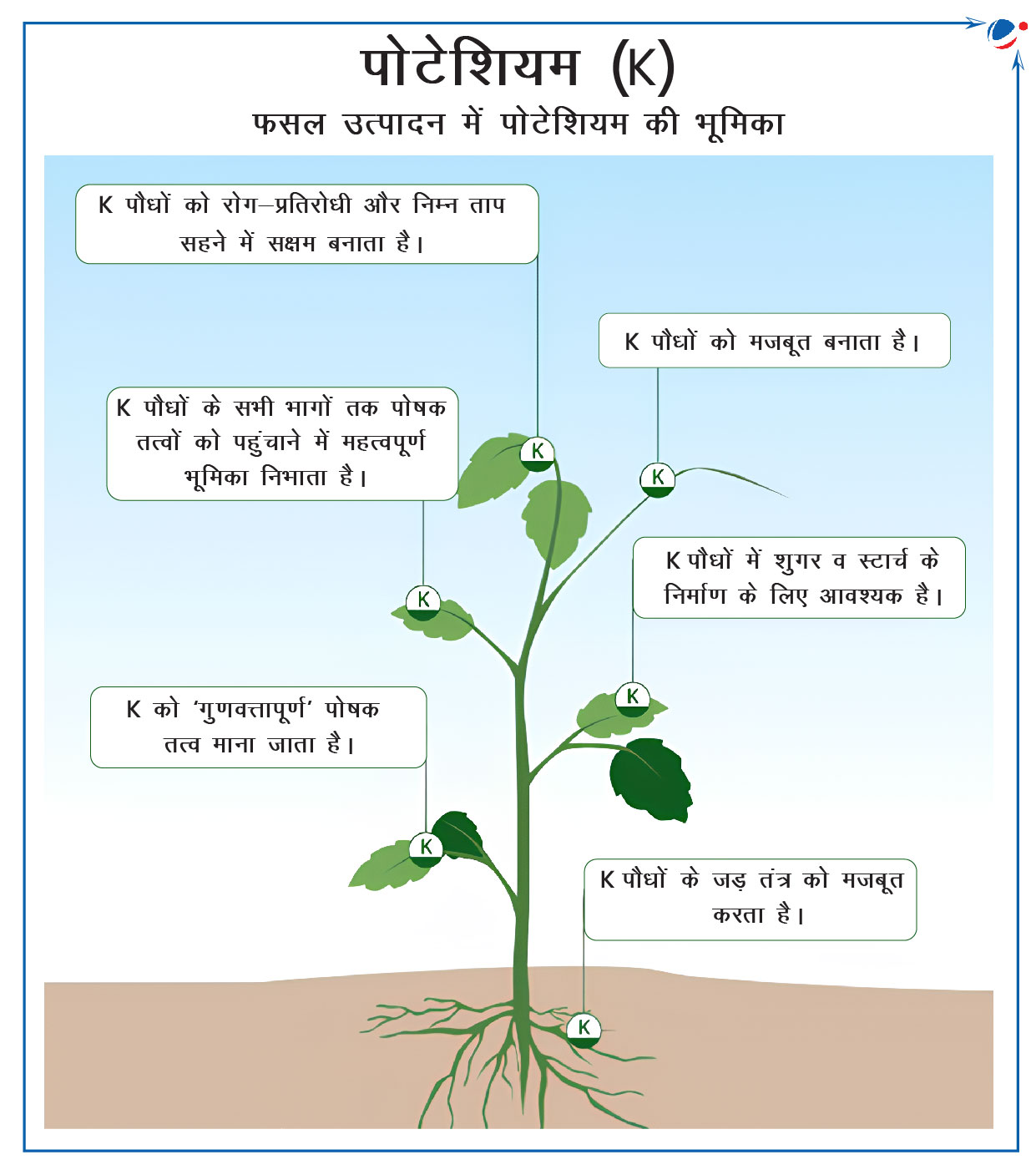

पोटाश (POTASH)

सरकार पंजाब के फाजिल्का और श्री मुक्तसर साहिब जिलों में पोटाश खनिज भंडार की खोज करेगी।

- भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) के एक सर्वे में राजस्थान में भी पोटाश भंडार की पहचान की गई है। इससे भारत की पोटाश खनिज पर आयात निर्भरता कम होने की संभावना है।

पोटाश के बारे में

- परिभाषा: पोटाश पोटेशियम कार्बोनेट और पोटेशियम (K) लवणों का अशुद्ध मिश्रण है।

- मुख्य अयस्क: सिल्वेनाइट

- पोटाश का उपयोग:

- कृषि: 90% से अधिक पोटाश का उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है। यह कृषि कार्यों में इस्तेमाल होने वाले तीन प्राथमिक पोषक तत्वों (नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश) में से एक है। इन्हें सामूहिक रूप से NPK कहा जाता है।

- पौधों की बेहतर वृद्धि के लिए NPK पोषक तत्वों का आदर्श अनुपात 4:2:1 है।

- जल का शुद्धिकरण: पोटाश एल्युम (Potash alum) जल की कठोरता को दूर करता है और इसमें जीवाणुरोधी गुण होते हैं।

- अन्य उपयोग: इसका ग्लास सिरेमिक, साबुन व डिटर्जेंट, विस्फोटक आदि के निर्माण में उपयोग होता है।

- कृषि: 90% से अधिक पोटाश का उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है। यह कृषि कार्यों में इस्तेमाल होने वाले तीन प्राथमिक पोषक तत्वों (नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश) में से एक है। इन्हें सामूहिक रूप से NPK कहा जाता है।

- पोटाश उर्वरकों के सामान्य प्रकार: सल्फेट ऑफ पोटाश (SOP) एवं म्यूरेट ऑफ पोटाश (MOP)।

- मोलासेस से बनने वाला पोटाश (PDM): यह पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) योजना के तहत 100% स्वदेशी उर्वरक है।

- पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) योजना: इसमें किसानों को वास्तविक पोषक तत्व (नाइट्रोजन, फास्फोरस व पोटेशियम) के आधार पर उर्वरक सब्सिडी प्रदान की जाती है।

- पोटाश एक महत्वपूर्ण खनिज: इसे “खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन (MMDR) अधिनियम, 2023” के तहत महत्वपूर्ण खनिज के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

भारत में पोटाश का भंडार और आयात

- भंडार: राजस्थान (89%), मध्य प्रदेश (5%) और उत्तर प्रदेश (4%)

- आयात: भारतीय मिनरल ईयरबुक, 2022 के अनुसार, भारत अपनी पोटाश की 100% आवश्यकता को आयात के माध्यम से पूरी करता है।

- Tags :

- भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण

- पोषक तत्व आधारित सब्सिडी

- पोटाश

इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण

भारत विश्व में दूसरा सबसे अधिक मोबाइल विनिर्माण करने वाला देश बन गया है। प्रथम स्थान पर चीन और तीसरे स्थान पर वियतनाम है।

- वर्तमान में, भारत में बेचे जाने वाले 99.2% मोबाइल फोन देश में ही निर्मित होते हैं।

- भारत के कुल इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन में 43% हिस्सेदारी मोबाइल फोन की है।

इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्रक की स्थिति

- कुल मूल्य (वैल्यूएशन): भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रक में तीव्र संवृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2023 में यह क्षेत्रक कुल 155 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य का हो गया था।

- उत्पादन: इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन मूल्य वित्त वर्ष 2017 में 48 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। यह वित्त वर्ष 2023 में दोगुने से अधिक बढ़कर 101 बिलियन अमेरिकी डॉलर का हो गया।

- निर्यात: इलेक्ट्रॉनिक्स भारत का पांचवां सबसे बड़ा निर्यात उत्पाद बन चुका है। हालांकि, वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में भारत की हिस्सेदारी अभी भी 1% से कम है।

- Tags :

- इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण

- इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन

Articles Sources

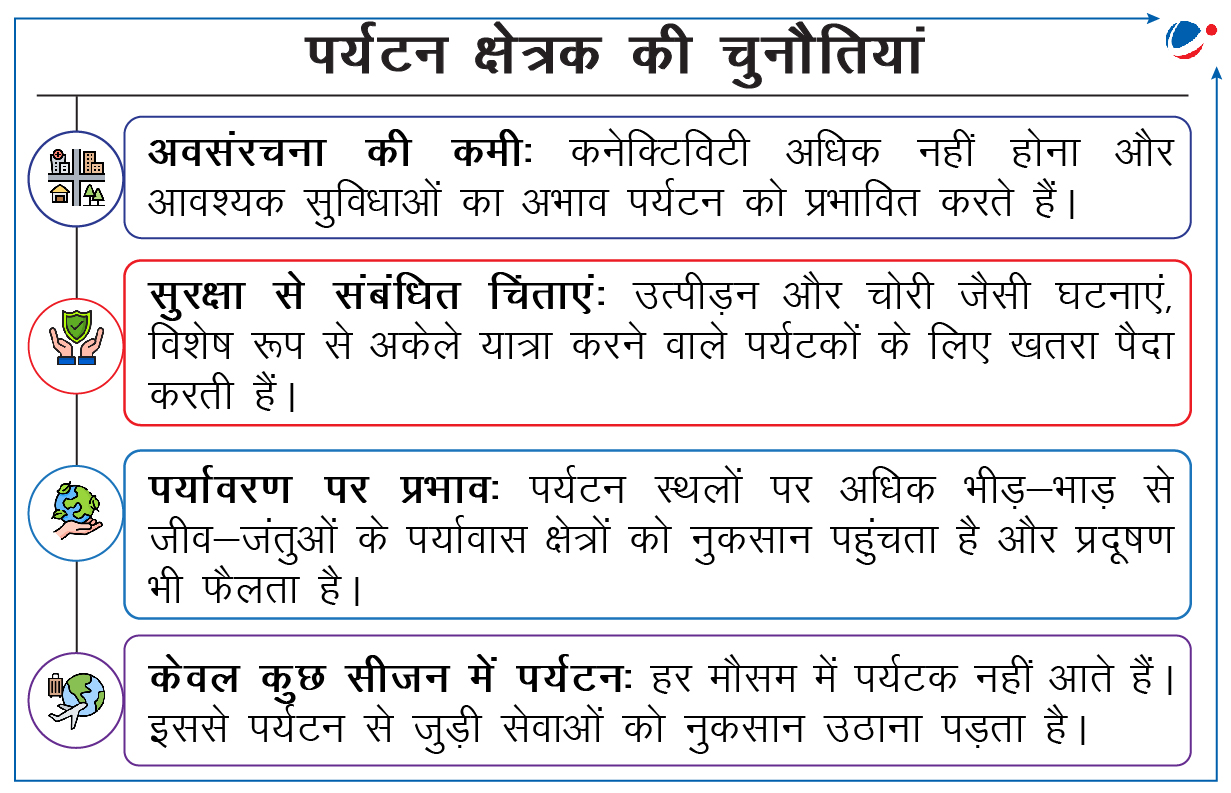

केंद्रीय बजट 2025: 50 शीर्ष पर्यटन स्थलों को 'चैलेंज मोड' में विकसित करना

यह घोषणा केंद्रीय बजट 2025 में की गई है। इन स्थलों को राज्यों के साथ साझेदारी में विकसित किया जाएगा। इसका उद्देश्य पर्यटन संबंधी अवसंरचना को बेहतर करना, यात्रा को आसान बनाना और प्रमुख पर्यटन स्थलों तक कनेक्टिविटी को मजबूत करना है।

- राज्यों को महत्वपूर्ण अवसंरचना के लिए भूमि उपलब्ध करानी होगी, जिसे इन्फ्रास्ट्रक्चर हार्मोनाइज्ड मास्टर लिस्ट (HML) के तहत वर्गीकृत किया जाएगा।

इस संबंध में बजट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- रोजगार आधारित विकास: इसमें कौशल विकास कार्यक्रम, होम-स्टे के लिए मुद्रा ऋण, पर्यटन स्थलों तक यात्रा और कनेक्टिविटी में सुधार करना शामिल है।

- आध्यात्मिक पर्यटन: विशेष रूप से बौद्ध स्थलों पर ध्यान केंद्रित करते हुए तीर्थयात्रा और विरासत पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा।

- चिकित्सा पर्यटन (मेडिकल टूरिज्म): इसमें भारत को वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रक में अग्रणी बनाने के लिए "हील इन इंडिया" पहल को बढ़ावा देना शामिल है।

- ज्ञान भारतम मिशन: भारत की पांडुलिपि विरासत का दस्तावेज़ीकरण और संरक्षण करना।

पर्यटन क्षेत्रक का योगदान

- वित्त वर्ष 2023 में GDP में इसका योगदान 5% रहा था। इसी अवधि में इस क्षेत्रक ने 7.6 करोड़ रोजगार सृजित किए थे।

- 2023 के दौरान वैश्विक स्तर पर पर्यटन से होने वाली आय में भारत की हिस्सेदारी 1.8 प्रतिशत थी। इसके चलते वैश्विक स्तर पर पर्यटन से होने वाली आय के मामले में भारत 14वें स्थान पर पहुंच गया।

सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- अवसंरचना का विकास: इसमें स्वदेश दर्शन 2.0, प्रसाद योजना, क्षेत्रीय संपर्क के लिए RCS-उड़ान योजना आदि शामिल हैं।

- नीति एवं कानूनी: राष्ट्रीय पर्यटन नीति, विविध श्रेणियों के लिए ई-वीजा आदि।

- थीमेटिक टूरिज्म: इसमें आरोग्य, पाककला, ग्रामीण और पारिस्थितिकी पर्यटन को बढ़ावा देना आदि शामिल हैं।

- NIDHI/ निधि (आतिथ्य उद्योग का राष्ट्रीय एकीकृत डेटाबेस): यह आतिथ्य और पर्यटन क्षेत्रक में व्यापार को आसान बनाने के लिए डिजिटल प्रणाली है।

- Tags :

- 50 शीर्ष पर्यटन

- इन्फ्रास्ट्रक्चर हार्मोनाइज्ड मास्टर लिस्ट

- मेडिकल टूरिज्म

Articles Sources

RuTAGe स्मार्ट विलेज सेंटर

हरियाणा के मंडौरा में रूरल टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप (रूटेज/ RuTAGe) स्मार्ट विलेज सेंटर (RSVC) का शुभारंभ किया गया।

- RSVC को प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार (PSA) के कार्यालय के तत्वाधान में विकसित किया गया है।

- इसका उद्देश्य ग्रामीण जरूरतों के साथ अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों को एकीकृत करना, उनके जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना एवं संधारणीय समाधानों के माध्यम से समुदायों को सशक्त बनाना है।

- प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार (PSA) के कार्यालय ने 2003-04 में RuTAGe की अवधारणा तैयार की थी।

RSVC मॉडल की मुख्य विशेषताएं

- भौतिक उपस्थिति: यह पंचायत स्तर पर दीर्घकालिक तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। इसके अलावा, कृषि और अपशिष्ट प्रबंधन सहित विविध ग्रामीण चुनौतियों का समाधान करने के लिए 12 प्रौद्योगिकी ट्रैक की एक व्यापक श्रृंखला प्रदान करेगा। यह कई वर्षों तक 15-20 गांवों की तकनीकी जरूरतों को पूरा करने में ठोस सहायता प्रदान करेगा।

- बाजार तक पहुंच: ग्रामीण उत्पादकों को बड़े बाजारों से जोड़ने के लिए ONDC, अमेजन और मार्केट मिर्ची जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ सहयोग पर जोर देता है।

- व्यापकता: RSVC मॉडल का विस्तार करने हेतु देश भर में 20 नए केंद्र खोलने की योजना है। इसके अलावा, इस कार्यक्रम की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए टेकप्रेन्योर्स कार्यक्रम के माध्यम से महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने की भी योजना है।

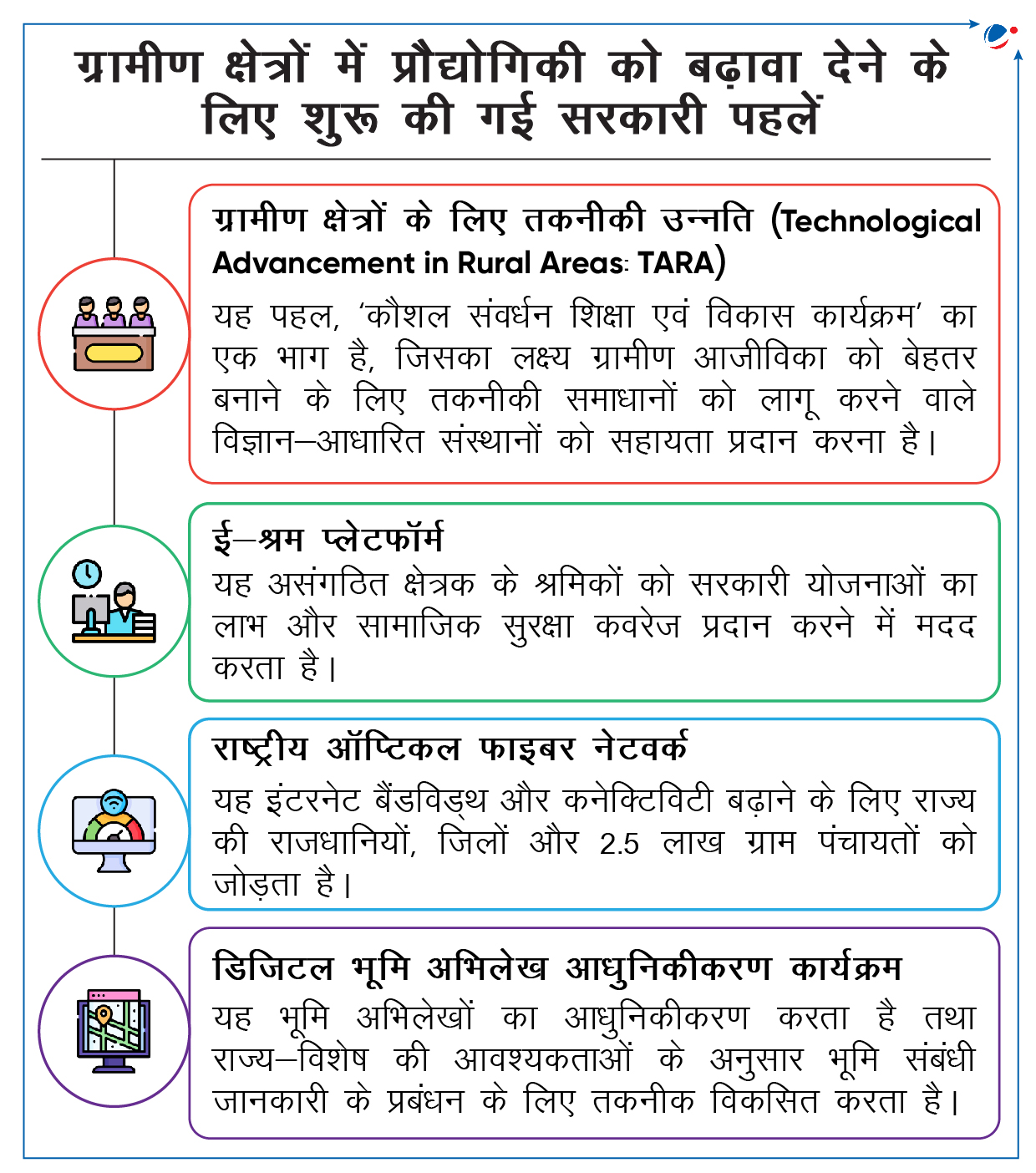

ग्रामीण विकास में प्रौद्योगिकी की भूमिका

- कृषि नवाचार: ई-नाम (e-NAM) जैसे प्लेटफॉर्म किसानों को बाजारों से जोड़ते हैं तथा कृषि उपज का बेहतर मूल्य और पारदर्शी व्यापार प्रदान करते हैं।

- उद्यमिता: ई-कॉमर्स और 3D प्रिंटिंग जैसी तकनीक छोटे व्यवसायों का समर्थन करती हैं। इससे उन्हें वैश्विक बाजारों तक पहुंच बनाने और आयात पर निर्भरता कम करने में मदद मिलती है।

- शिक्षा: पी.एम.ई-विद्या (PM e-VIDYA) और स्वयं (SWAYAM) जैसे कार्यक्रम, ऑनलाइन तरीके से बेहतर शिक्षा प्रदान करते हैं। साथ ही, छात्रों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच में सुधार भी करते हैं। इसके अलावा, इस तरह के तकनीकी नवाचार समाज में डिजिटल विभाजन को खत्म करने का कार्य भी करते हैं।

- वित्तीय समावेशन: प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) कार्यक्रम और पी.एम. जन धन योजना प्रत्यक्ष व नकद रहित अंतरण की सुविधा प्रदान करते हैं। इस प्रकार ये धोखाधड़ी को कम करते हैं और पारदर्शिता बढ़ाते हैं।

- जल प्रबंधन: राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण एवं प्रबंधन कार्यक्रम (NAQUIM) भूजल संसाधनों के प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है। इससे कृषि क्षेत्रक में जल का दक्ष उपयोग सुनिश्चित होता है।

- Tags :

- RuTAGe स्मार्ट विलेज सेंटर

- रूटेज/ RuTAGe

- RSVC मॉडल

वैश्विक क्षमता केंद्र

मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है, जिसने समर्पित वैश्विक क्षमता केंद्र (GCC) नीति प्रस्तुत की है।

वैश्विक क्षमता केंद्र (GCC) के बारे में

- GCC वे केंद्र हैं, जिन्हें कंपनियां अपनी संगठनात्मक क्षमताओं को बढ़ाने और व्यावसायिक परिवर्तन को आगे बढ़ाने के लिए स्थापित करती हैं। ये केंद्र वैश्विक प्रतिभा पूल और तकनीकी नवाचारों का उपयोग करते हुए व्यापारिक प्रक्रियाओं को प्रभावी बनाते हैं।

- भारत के GCCs रणनीतिक केंद्रों के रूप में उभर रहे हैं। ये केंद्र वैश्विक व्यापार गतिशीलता को प्रभावित करते हुए भारतीय कॉर्पोरेट परिदृश्य को नया आकार दे रहे हैं।

- वर्तमान परिदृश्य: भारत में GCCs की संख्या वित्त वर्ष 2019 में लगभग 1430 थी। यह वित्त वर्ष 2024 में बढ़कर 1700 हो गई है।

- वित्त वर्ष 2024 तक, भारत में GCCs में लगभग 1.9 मिलियन पेशेवर कार्यरत हैं।

- Tags :

- वैश्विक क्षमता केंद्र

- GCC

स्वरेल (SwaRail) एप्लीकेशन

रेल मंत्रालय ने ‘स्वरेल’ नामक सुपर ऐप विकसित किया है। यह रेलवे की अलग-अलग सेवाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए वन-स्टॉप समाधान प्रस्तुत करता है।

स्वरेल के बारे में

- इस ऐप के जरिए आरक्षित टिकट, अनारक्षित टिकट और प्लेटफ़ॉर्म टिकट बुकिंग जैसी सेवाएं प्राप्त की जा सकती हैं।

- इस ऐप का मुख्य फोकस सहज और क्लीन यूजर इंटरफ़ेस (UI) के साथ यात्रियों को बेहतर तरीके से सेवाएं प्रदान करना है।

- इस ऐप का विकास रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र (CRIS) ने किया है।

- Tags :

- स्वरेल

- क्लीन यूजर इंटरफ़ेस