वनशक्ति बनाम भारत संघ (2025) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को खनन परियोजनाओं को पूर्वव्यापी पर्यावरणीय मंज़ूरी (EC) देने या EIA अधिसूचना, 2006 का उल्लंघन करने वाली कार्रवाइयों को नियमित करने से रोक दिया है।

- EIA अधिसूचना, 2006 के तहत किसी परियोजना को शुरू करने से पहले ‘पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी’ प्राप्त करना अनिवार्य है।

- न्यायालय ने यह भी माना कि केंद्र (पर्यावरण एवं वन मंत्रालय) द्वारा जारी की गई ऐसी अधिसूचना अवैध, मनमानी और संविधान के अनुच्छेद 14 (कानून के समक्ष समानता) तथा अनुच्छेद 21 (जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण) का उल्लंघन है।

- इससे पहले, कॉमन कॉज बनाम भारत संघ एवं अन्य (2017) में, सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि पूर्वव्यापी पर्यावरणीय मंजूरी की अवधारणा पर्यावरणीय न्यायशास्त्र के लिए पूरी तरह से अलग है।

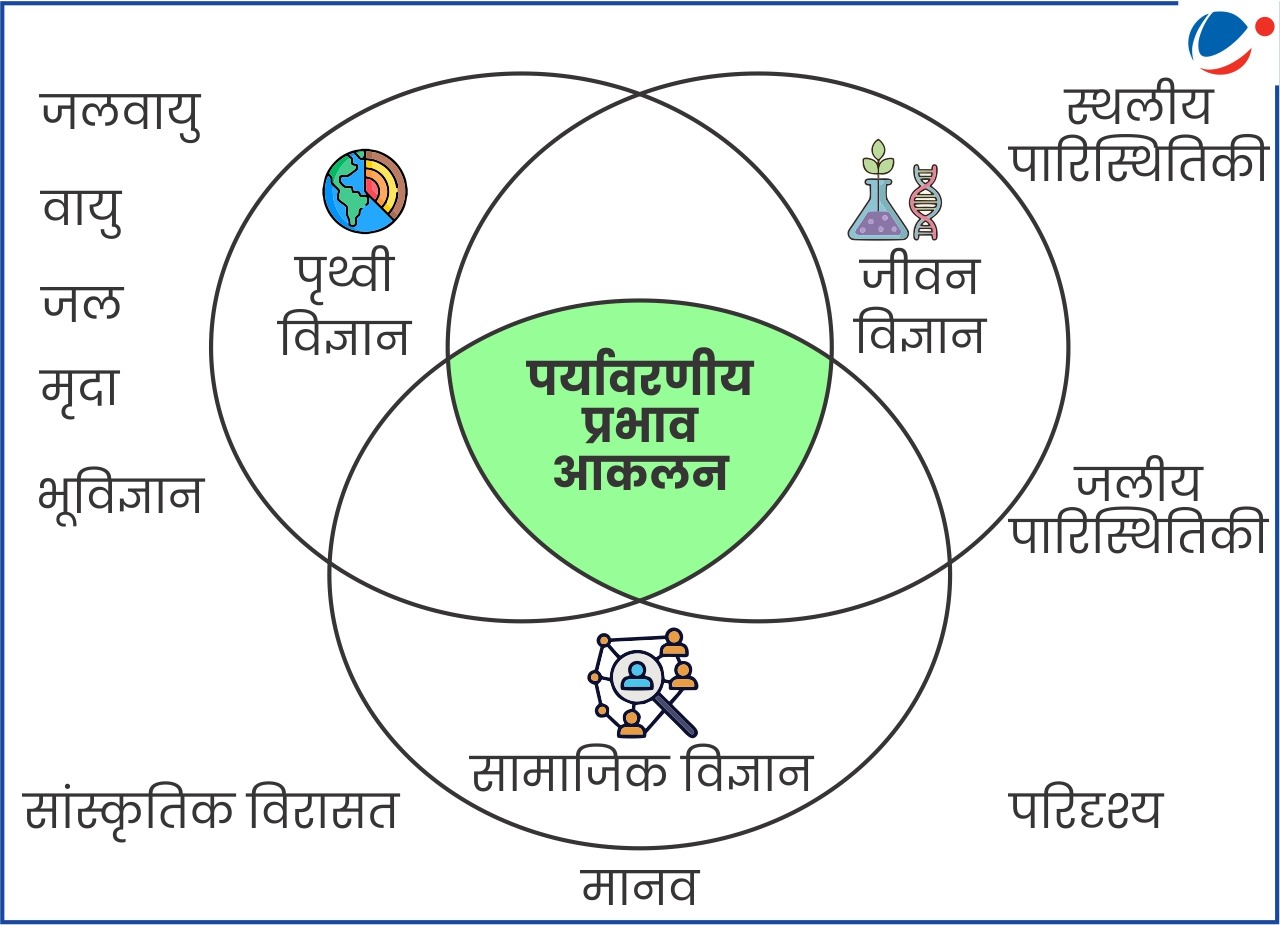

पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) के बारे में

- EIA अधिसूचना 2006, विकास संबंधी परियोजनाओं को मंजूरी देने से पहले उनके संभावित पर्यावरणीय प्रभावों का मूल्यांकन करने के लिए एक विनियामकीय ढांचा है।

- इसने परियोजनाओं को 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है:

- श्रेणी A: राष्ट्रीय स्तर का मूल्यांकन

- केंद्र सरकार यानी पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) के तहत से पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता होगी।

- विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (EAC) की सिफारिशों के आधार पर निर्णय किया जाता है।

- श्रेणी B: राज्य स्तरीय मूल्यांकन

- राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र पर्यावरणीय प्रभाव आकलन प्राधिकरण (SEIAA) से पूर्व पर्यावरण स्वीकृति की आवश्यकता होगी।

- राज्य या संघ राज्य क्षेत्र स्तर की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की सिफारिशों के आधार पर निर्णय लिया जाएगा।

- श्रेणी A: राष्ट्रीय स्तर का मूल्यांकन

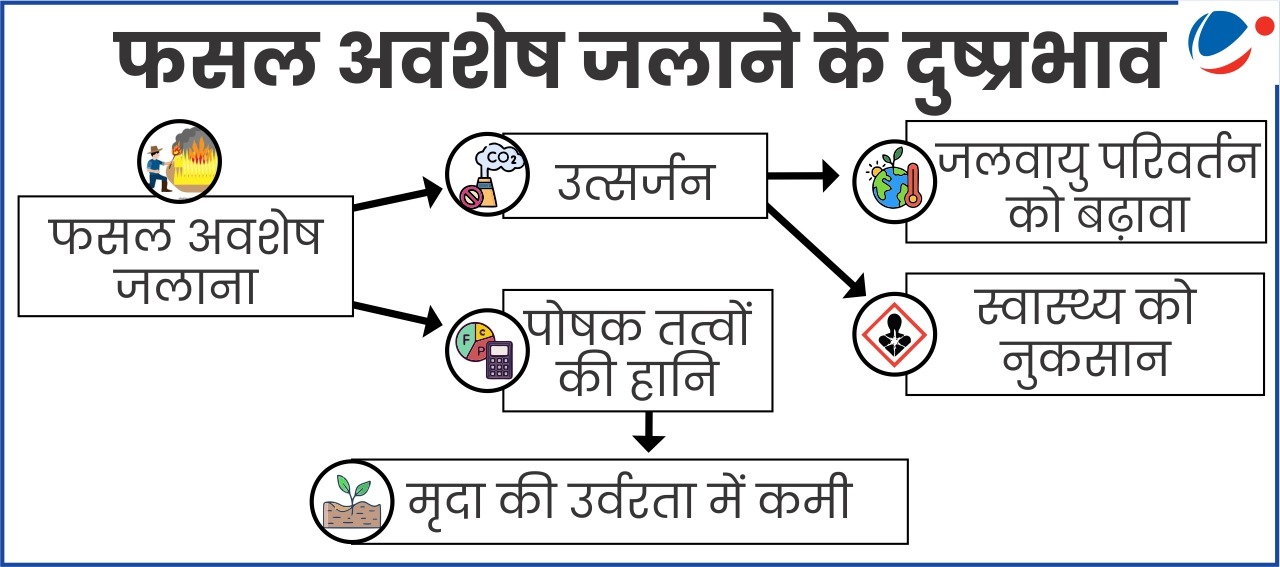

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को खेतों में धान की पराली जलाने की घटनाओं को रोकने हेतु निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश सुप्रीम कोर्ट के एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ मामले में दिए गए निर्णय के अनुसरण में जारी किए गए हैं।

- CAQM की स्थापना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और इसके आस-पास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता सूचकांक से संबंधित समस्याओं से बेहतर तरीके से निपटने में समन्वय करने और इनके समाधान के लिए की गई है।

CAQM के मुख्य निर्देशों पर एक नजर

- विशेष ‘पराली सुरक्षा बल (Parali Protection Force)’ का गठन: इस बल में पुलिस अधिकारी, कृषि विभाग के अधिकारी आदि शामिल होंगे।

- ईंट भट्टों में धान के भूसे की पेलेट्स/ ब्रिकेट्स की को-फायरिंग अनिवार्य करना: इसे थर्मल पावर प्लांट्स की तर्ज पर लागू किया जा सकता है।

- सभी गांवों में प्रत्येक खेत की मैपिंग करना: इसका उद्देश्य पराली से निपटने के प्रस्तावित तरीकों को अपनाना है। इन तरीकों में फसल विविधीकरण यानी अन्य फसलों की खेती को अपनाना; खेतों में ही पराली का अन्य तरीके से उपयोग करना, आदि शामिल हैं।

- धान के पुआल (डंठल) की खरीद के लिए निर्धारित दर तय करना: पंजाब और उत्तर प्रदेश को हरियाणा की तर्ज पर एक समान दर निर्धारित करने का निर्देश दिया गया है।

- खेत से बाहर यानी अन्य जगह (Ex-situ) पराली के उपयोग को बढ़ावा देना: इसके लिए बेलर, रेकर और अन्य मशीनों का समुचित उपयोग किया जाना चाहिए।

- अन्य निर्देश:

- रीयल-टाइम और निरंतर डेटा रिपोर्टिंग हेतु एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म शुरू करना चाहिए।

- फसल अवशेष प्रबंधन (CRM) मशीनों की सूची की व्यापक समीक्षा करनी चाहिए।

Article Sources

1 sourceहाल ही में राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र (NCPOR) की स्थापना की 25वीं वर्षगांठ मनाई गई।

NCPOR के बारे में

- NCPOR का मुख्यालय गोवा में स्थित है।

- स्थापना: वर्ष 1998 में स्थापित NCPOR पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का एक स्वायत्त संस्थान है।

- शासी निकाय: इसमें ध्रुवीय और समुद्री विज्ञान क्षेत्र से देश के अग्रणी 13 प्रतिनिधि शामिल हैं।

- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का सचिव NCPOR का पदेन अध्यक्ष होता है।

NCPOR की मुख्य भूमिकाएं:

- ध्रुवीय और दक्षिणी महासागर क्षेत्रों में अनुसंधान: यह अंटार्कटिका में स्थित भारत के मैत्री और भारती अनुसंधान स्टेशनों; आर्कटिक में स्थित हिमाद्रि अनुसंधान स्टेशन तथा हिमालय में स्थित हिमांश अनुसंधान स्टेशन के रखरखाव में योगदान करता है।

- डीप ओशन मिशन का नेतृत्व: इस मिशन का उद्देश्य हिंद महासागर में खनिज संसाधनों और हाइड्रोथर्मल प्रणालियों की खोज एवं संभावनाएं तलाशना है।

- यह संगठन भारत की आर्कटिक नीति (2022) और भारतीय अंटार्कटिका अधिनियम (2022) के क्रियान्वयन में मदद करता है।

- भारतीय अंटार्कटिका अधिनियम: अंटार्कटिका में भारत की गतिविधियों को कानूनी दर्जा प्रदान करता है। साथ ही, यह अधिनियम अंटार्कटिका से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कानूनों पर नजर रखने हेतु अंटार्कटिक गवर्नेंस और पर्यावरण संरक्षण समिति (CAG-EP) के गठन का प्रावधान करता है।

- आर्कटिक नीति: इस नीति के छह स्तंभ हैं: विज्ञान एवं अनुसंधान; जलवायु और पर्यावरण संरक्षण; आर्थिक व मानव विकास; परिवहन और संपर्क; गवर्नेंस और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग; तथा राष्ट्रीय क्षमताओं का निर्माण।

NCPOR में दो महत्वपूर्ण केंद्रों का उद्घाटन:

|

Article Sources

1 sourceअंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) ने 'ग्लोबल मीथेन ट्रैकर 2025' जारी किया।

ग्लोबल मीथेन ट्रैकर के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- मीथेन ग्रीनहाउस गैस है। यह गैस औद्योगिक क्रांति के बाद से वैश्विक तापमान में लगभग 30% वृद्धि के लिए जिम्मेदार है।

- मीथेन उत्सर्जन के तीन प्रमुख स्रोत हैं: कृषि, ऊर्जा और अपशिष्ट क्षेत्रक।

- ऊर्जा उत्पादन से मीथेन उत्सर्जन: इसमें तेल, प्राकृतिक गैस, कोयला और बायोएनर्जी शामिल हैं। मानवीय गतिविधियों से कुल मीथेन उत्सर्जन में ऊर्जा क्षेत्रक की 35% हिस्सेदारी है।

- यदि खनिजों को निकालने में मीथेन का प्रभावी उपयोग किया जाए या गैस फ्लेयरिंग और ऑक्सीकरण जैसी तकनीकों को अपनाया जाए, तो मीथेन उत्सर्जन को 50% तक कम किया जा सकता है।

- गैस फ्लेयरिंग वास्तव में तेल उत्पादन के दौरान उपोत्पाद के रूप में प्राप्त प्राकृतिक गैस के दहन की प्रक्रिया है।

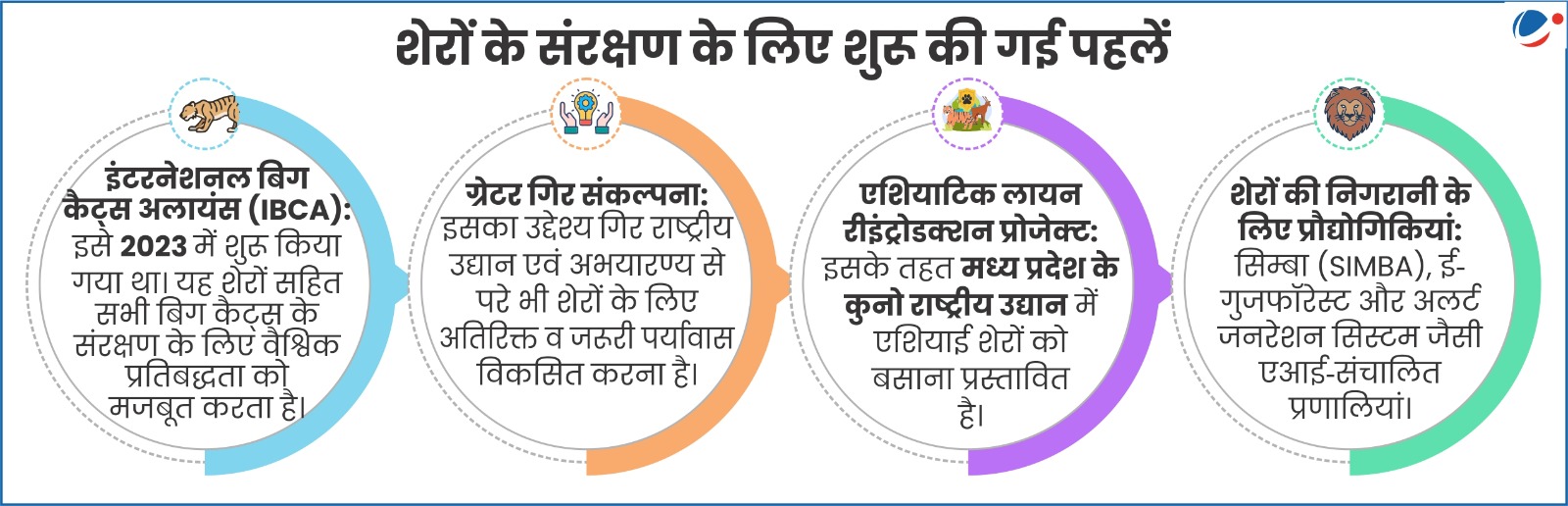

भारत में शेरों की 16वीं गणना 2025 के अनुसार एशियाई शेरों की आबादी 5 वर्षों में 674 से बढ़कर 891 हो गई।

- एशियाई शेरों की संख्या और वितरण क्षेत्र में वृद्धि हुई है, जो 'प्रोजेक्ट लायन' की सफलता को दर्शाता है। उल्लेखनीय है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान के बाहर भी शेरों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है।

- यह गणना गुजरात वन विभाग द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में आयोजित की जाती है।

- प्रोजेक्ट लायन (2020) का लक्ष्य शेरों का दीर्घकालिक संरक्षण करना है, ताकि वे अपनी पारिस्थितिकी भूमिका निभा सकें और अपनी जैविक क्षमता बनाए रख सकें।

- शेरों की रेडियो कॉलरिंग जैसी उन्नत तकनीकों के माध्यम से निगरानी की जा रही है तथा रोग प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।

एशियाई शेर (पेंथेरा लियो पर्सिका) के बारे में

- पर्यावास: घास के मैदान, सवाना, घनी झाड़ियाँ और खुले वन।

- इनकी आबादी मुख्य रूप से गिर राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य (गुजरात) में ही पाई जाती है।

- बर्दा वन्यजीव अभयारण्य शेरों के लिए "दूसरे पर्यावास" के रूप में उभरा है।

- IUCN स्थिति: वल्नरेबल।

- यह वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-I और अनुसूची-IV में सूचीबद्ध है तथा CITES के परिशिष्ट-I में शामिल है।

- एशियाई शेर की विशेषताएँ:

- एशियाई शेर अफ़्रीकी शेरों की तुलना में आकर में थोड़े छोटे होते हैं।

- एशियाई शेरों (अफ्रीकी शेरों में दुर्लभ) में देखी जाने वाली एक विशिष्ट विशेषता उनके पेट के नीचे गर्दन से पूँछ तक त्वचा की एक तह है।

- एशियाई नर शेर का अयाल कम घना होता है, जिससे उसके कान हमेशा दिखाई देते हैं।

- शेरों का कोई विशेष प्रजनन काल नहीं होता है।

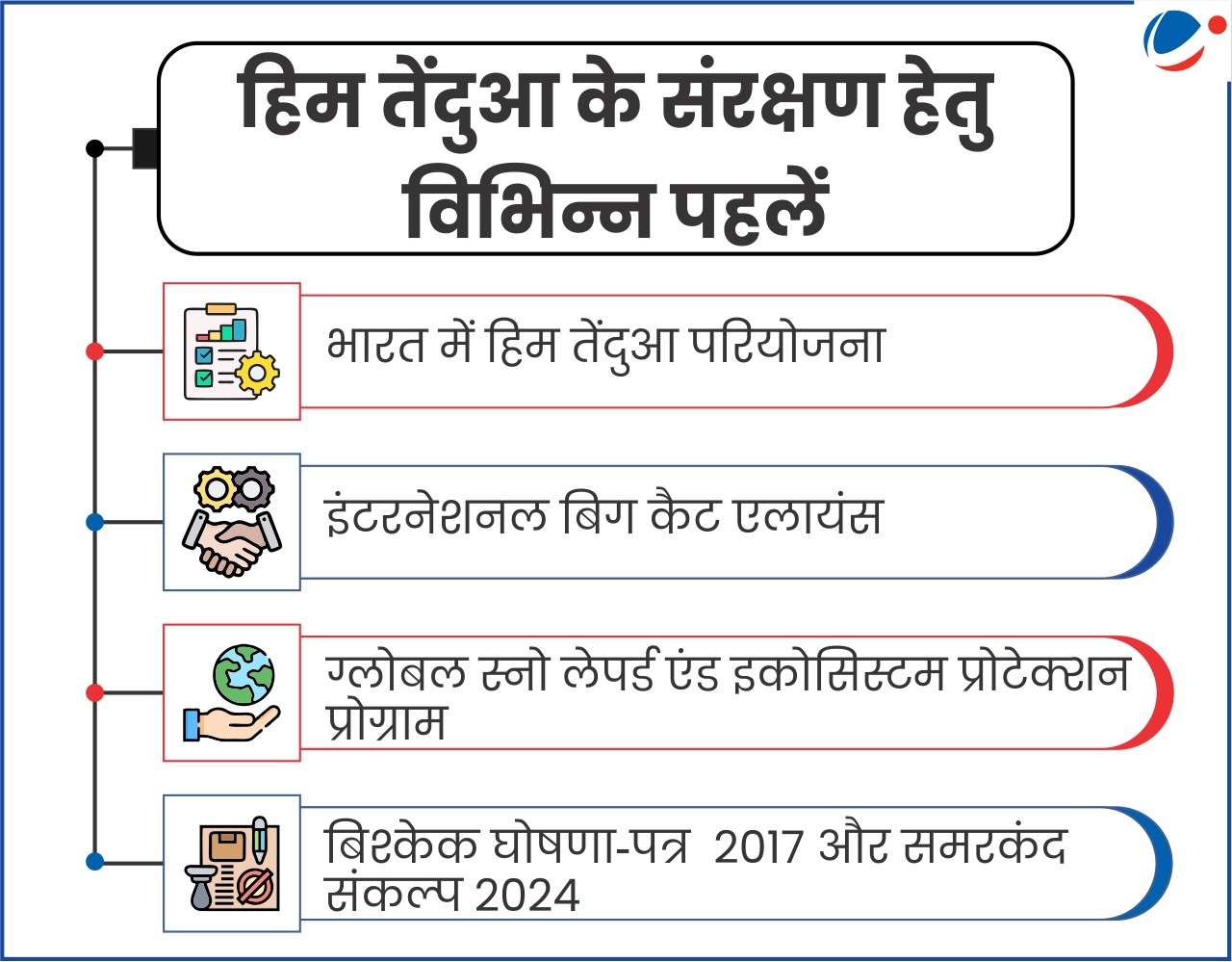

लद्दाख के वन्यजीव संरक्षण विभाग द्वारा किए गए अध्ययन में लद्दाख में 477 हिम तेंदुए होने का अनुमान लगाया गया।

- दुनिया में हिम तेंदुओं का सर्वाधिक घनत्व लद्दाख में है, जो भारत की कुल हिम तेंदुआ आबादी का 68% हिस्सा है।

अध्ययन के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- क्षेत्र: हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, कारगिल और लेह में हिम तेंदुओं का दुनिया में सबसे अधिक और विस्तृत घनत्व पाया जाता है। यह दुनिया की सबसे बड़ी सन्निहित (Contiguous) आबादी में से एक है।

- उच्च घनत्व के लिए कारक:

- संसाधनों से भरपूर घास के मैदान, अनुकूल जलवायु और शिकार की प्रचुरता।

- सीमित मानवीय व्यवधान यानी लद्दाख में 61% हिम तेंदुए मानव आबादी के साथ सह-अस्तित्व में रहते है।

- लद्दाख की जनजातियों में वन्यजीवों के प्रति सांस्कृतिक सम्मान, हिम तेंदुआ पर्यटन से होने वाला आर्थिक लाभ और संघर्ष प्रबंधन की रणनीतियां आदि अन्य जिम्मेदार कारक हैं।

हिम तेंदुए (पेंथेरा अन्सिया) के बारे में

- भौगोलिक विस्तार: यह दक्षिण और मध्य एशिया के पर्वतीय क्षेत्रों की प्रमुख प्रजाति है। यह 12 देशों में पाया जाता है।

- भारत में, पश्चिमी हिमालय में जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम तथा पूर्वी हिमालय में अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है।

- संरक्षण स्थिति:

- IUCN रेड लिस्ट: वल्नरेबल

- CITES परिशिष्ट-I और CMS परिशिष्ट-I में सूचीबद्ध।

- वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-I में सूचीबद्ध।

- पर्यावास: हिम तेंदुआ 3,000-5,000 मीटर की ऊँचाई पर चट्टानी व पथरीली तथा ऊबड़-खाबड़ भूमि पर रहता है।

- विशेषताएं: हिम तेंदुए के शरीर पर स्मोकी धूसर (ग्रे) रंग के फर होते हैं, जिस पर काले-गहरे धूसर रोसेट (गोलाकार धब्बे) होते हैं। वे अकेले रहते हैं तथा सुबह और शाम सबसे अधिक सक्रिय होते हैं।

ऑपरेशन ओलिविया ने ओडिशा के गहिरमाथा तट पर 8 लाख से अधिक ओलिव रिडले कछुओं को बचाया।

ऑपरेशन ओलिविया के बारे में

- प्रारंभ: इसे 1980 के दशक में, भारतीय तटरक्षक बल ने शुरू किया था। यह हर साल नवंबर से मई तक आयोजित किया जाता है।

- यह अभियान गहिरमाथा समुद्र तट, रुशिकुल्या नदी के मुहाने और देवी नदी के मुहाने पर केंद्रित है।

- इन तटीय क्षेत्रों में प्रतिवर्ष 800,000 से अधिक ओलिव रिडले कछुए सामूहिक रूप से अंडे देने आते हैं, इस परिघटना को अरिबादा कहा जाता है।

ओलिव रिडले कछुओं के बारे में

- इसका वितरण लगभग संपूर्ण उष्णकटिबंधीय समुद्री क्षेत्रों में पाया जाता है। यह मेक्सिको की खाड़ी को छोड़कर लगभग सभी उष्णकटिबंधीय समुद्री तटीय क्षेत्रों में आकर अंडे देते हैं।

- IUCN स्थिति: वल्नरेबल; CITES: परिशिष्ट-I में शामिल।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्पीति घाटी में “त्सराप चू कंजर्वेशन रिजर्व” अधिसूचित किया। यह भारत का सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र है।

त्सराप चू के बारे में:

- यह उनाम नदी और चरप नाला के संगम का क्षेत्र है।

- सीमाएं: इस कंजर्वेशन रिजर्व के उत्तर में लद्दाख केंद्र-शासित प्रदेश, पूर्व में किब्बर वन्यजीव अभयारण्य (मलिंग नाला और लुंगर लुंगपा तक विस्तृत), दक्षिण में कबजीमा नाला और पश्चिम में चंद्रताल वन्यजीव अभयारण्य स्थित है।

- वन्यजीव: हिम तेंदुआ (जिसे 'पहाड़ों का भूत'/ Ghost of the mountains भी कहा जाता है)।

- अन्य प्रजातियां: तिब्बती भेड़िया, भड़ल (नीली भेड़/ Blue Sheep), हिमालयन आइबेक्स, क्यांग (जंगली गधा), तिब्बती अर्गली आदि।

- यहां रोज फिंच, तिब्बती रैवेन जैसी दुर्लभ पक्षी प्रजातियां भी पाई जाती हैं।

Article Sources

1 sourceग्लेशियोलॉजिस्ट और स्थानीय समुदायों ने नेपाल के लांगटांग क्षेत्र में स्थित याला ग्लेशियर के "मृत" यानी विलुप्त होने पर शोक व्यक्त किया है। 1970 के दशक से अब तक यह ग्लेशियर 66% तक सिकुड़ चुका है। इससे यह नेपाल का पहला ग्लेशियर होगा जिसे मृत या विलुप्त घोषित किया जा सकता है।

ग्लेशियर फ्यूनरल

- यह जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लेशियरों के तेजी से विलुप्त होने पर आयोजित प्रतीकात्मक शोक समारोह है।

- मृत (विलुप्त) घोषित अन्य प्रमुख ग्लेशियर:

- पिज़ोल ग्लेशियर, स्विट्ज़रलैंड (2019);

- क्लार्क ग्लेशियर, संयुक्त राज्य अमेरिका (2020);

- अयोलोको ग्लेशियर, मैक्सिको (2021) आदि।

- दुनिया का पहला ग्लेशियर फ्यूनरल आइसलैंड के ओकजोकुल्ल (Okjokull glacier) के लिए 2019 में आयोजित किया गया था।

ग्लेशियरों के विलुप्त होने के दुष्परिणाम

- ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि: ग्लेशियरों के पिघलने से एल्बीडो प्रभाव कम होता है, जिससे पृथ्वी अधिक गर्मी अवशोषित करती है। एल्बीडो प्रभाव वास्तव में सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता है।

- समुद्री जल स्तर में वृद्धि: नेचर पत्रिका के अनुसार, 2001 से अब तक ग्लेशियरों के पिघलने से समुद्री जल स्तर में लगभग 2 सेंटीमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है।

- जल चक्र में व्यवधान उत्पन्न होना: पृथ्वी का लगभग तीन-चौथाई ताजा जल ग्लेशियरों में संग्रहित है। इनके तेजी से पिघलने से नियमित जल आपूर्ति और जैव विविधता को खतरा पहुंच सकता है।

- प्राकृतिक आपदाएं: हिमनदीय झील के टूटने से उत्पन्न बाढ़ (GLOF) और हिमस्खलन जैसी आपदाओं का खतरा बढ़ जाता है।

ग्लेशियर के संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयासवैश्विक स्तर पर प्रयास

भारत के प्रयास

|

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) ने ऑफ-ग्रिड ग्रामीण परियोजनाओं के लिए सौर पैनल दक्षता मानदंडों को आसान बनाया। इसका अर्थ है कि तुलनात्मक रूप से कम दक्षता वाले सौर मॉड्यूल्स भी अब सरकार की अनुमोदित मॉडल और विनिर्माताओं की सूची (ALMM) में शामिल किए जा सकते हैं।

- ALMM: यह सोलर फोटोवोल्टिक (PV) मॉड्यूल्स के उन मॉडल्स और विनिर्माताओं की सूची है, जिन्हें MNRE ने मंजूरी दी है।

सौर दक्षता मानदंडों में मुख्य परिवर्तन (मई 2025 संशोधन)

- दक्षता मानकों में कमी:

- वर्तमान (ऑफ-ग्रिड 200W से कम) दक्षता: इस श्रेणी के लिए, न्यूनतम दक्षता आवश्यकताएं क्रिस्टलाइन सिलिकॉन मॉड्यूल के लिए 19 प्रतिशत और कैडमियम टेल्यूराइड (CdTe) मॉड्यूल के लिए 18 प्रतिशत निर्धारित है।

- अब नया मानक: दोनों प्रौद्योगिकियों के लिए 18% दक्षता।

- परिवर्तन का दायरा: यह केवल 200W से कम के ऑफ-ग्रिड सौर अनुप्रयोगों पर लागू होता है, जैसे: सौर लैंटर्न, माइक्रो सोलर ग्रिड, सोलर स्ट्रीट लाइट, छोटे पंखे और उपकरण।

- ये मानदंड बड़े सिस्टम्स जैसे- रूफटॉप सोलर, पंप्स आदि को प्रभावित नहीं करेंगे।

- ऑफ-ग्रिड सोलर सिस्टम: यह सूर्य के प्रकाश से बिजली पैदा करता है और उसे बैटरियों में स्टोर करता है। इसका पावर ग्रिड से जोड़े बिना संचालन किया जा सकता है।

- एक नई श्रेणी की शुरुआत: वितरित नवीकरणीय ऊर्जा (DRE) नामक एक नई श्रेणी की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य लघु विनिर्माताओं का समर्थन करना तथा व्यापक ग्रामीण विद्युतीकरण के लक्ष्य को हासिल करने में मदद करना है।

- वितरित नवीकरणीय ऊर्जा (DRE): नवीकरणीय स्रोतों (जैसे सूर्य या पवन) से उत्पादित ऐसी विद्युत जिसका उपयोग उत्पादन स्थल के नजदीक किया जाता है।

चिंताएं:

- कम दक्षता के कारण प्रति इकाई क्षेत्र में कम ऊर्जा उत्पादन हो सकता है।

- सोलर पैनल्स के जल्दी खराब होने का खतरा है। इससे दीर्घकालिक विश्वसनीयता पर प्रभाव पड़ सकता है

- घटिया गुणवत्ता के मॉड्यूल से बाजार प्रभावित हो सकता है। इसलिए, सख्त गुणवत्ता प्रवर्तन की आवश्यकता होगी।

Article Sources

1 sourceई-मेथनॉल शिपिंग और रासायनिक विनिर्माण जैसे हार्ड-टू-अबैट क्षेत्रकों में उत्सर्जन को कम करने के लिए एक व्यवहार्य समाधान प्रदान करता है।

- "हार्ड-टू-अबैट क्षेत्रकों" से तात्पर्य उन उद्योगों से है, जहां ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करना विशेष रूप से कठिन और महंगा है।

ई-मेथेनॉल (या इलेक्ट्रो-मेथेनॉल) क्या होता है?

- यह एक निम्न-कार्बन ऊर्जा ईंधन है। इसे ग्रीन हाइड्रोजन को कैप्चर की गई कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर बनाया जाता है।

- ई-मेथनॉल के उत्पादन में आमतौर पर तीन प्रमुख चरण शामिल होते हैं:

- ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन: नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा जल के विद्युत-अपघटन (Electrolysis) से हाइड्रोजन फीडस्टॉक का निर्माण किया जाता है।

- CO2 को कैप्चर करना: कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) को औद्योगिक इकाइयों (जैसे स्टील या सीमेंट प्लांट्स) से या सीधे हवा से कैप्चर किया जाता है। इससे स्रोत पर समग्र उत्सर्जन कम हो जाता है।

- मेथनॉल संश्लेषण: हाइड्रोजन और CO2 को कैटेलिटिक रिएक्टर में दबाव के तहत संयोजित किया जाता है। इससे न्यूनतम उपोत्पादों के साथ मेथनॉल प्राप्त होता है।

- लाभ:

- इसे अवसंरचना में बदलाव के बिना इस्तेमाल किया जा सकता है।

- यह स्थिर होती है, क्योंकि इसे कमरे के (सामान्य) तापमान और परिवेश के दबाव पर संग्रहीत किया जा सकता है।

- इसका अन्य ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।

- उपयोग: शिपिंग उद्योग के अलावा ग्रीन हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संश्लेषण से उत्पन्न ई-गैसोलीन और ई-केरोसिन सड़क एवं हवाई परिवहन के लिए बेहतर समाधान प्रदान करते हैं।

- चुनौतियां: नवीकरणीय विद्युत की उच्च लागत और उत्पादन संबंधी अदक्षता के कारण ई-मेथनॉल जीवाश्म-आधारित मेथनॉल की तुलना में काफी अधिक महंगा है।

RIMES की चौथी मंत्रिस्तरीय बैठक श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में आयोजित की गई। इसमें “आपदा से निपटने की तैयारी पर घोषणा-पत्र” को अपनाया गया।

क्षेत्रीय एकीकृत बहु-आपदा पूर्व-चेतावनी प्रणाली (RIMES), 2009 के बारे में:

- यह एक अंतर-सरकारी संस्था है। यह अपने सदस्य देशों को पूर्व-चेतावनी सेवाएं, आपदा जोखिम न्यूनीकरण रणनीतियां, और क्षमता निर्माण सेवाएं प्रदान करता है।

- यह प्रणाली 2004 की हिंद महासागर सुनामी के बाद अफ्रीका, एशिया और प्रशांत क्षेत्र के देशों के प्रयासों से विकसित हुई है, ताकि क्षेत्रीय पूर्व चेतावनी प्रणाली स्थापित की जा सके।

- सदस्य: RIMES में 22 सदस्य राष्ट्र और 26 सहयोगी राष्ट्र शामिल हैं।

- कार्यालय: इसका क्षेत्रीय पूर्व-चेतावनी केंद्र थाईलैंड के एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में स्थित है।

जंगली केले की प्रजाति मूसा इंडेंडैमेनेंसिस में लगभग 4.2 मीटर लंबा फल-गुच्छ/ पुष्प-क्रम (Infructescence) दर्ज किया गया। यह किसी केले के पौधे में दर्ज किया गया अब तक का सबसे लंबा फल-गुच्छ है।

- फल-गुच्छ (Infructescence): यह फलों का एक समूह या गुच्छ होता है, जो एक धुरी/ तने पर उग आया होता है। इसमें एक मुख्य डंठल होता है और अक्सर शाखाओं की जटिल संरचना भी होती है।

मूसा इंडेंडैमेनेंसिस के बारे में:

- खोज: इसे पहली बार 2012 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कृष्णा नाला रिजर्व फॉरेस्ट के पास एक दुर्गम उष्णकटिबंधीय वन में दर्ज किया गया था।

- विशेषताएँ:

- इसमें हरे रंग के विशिष्ट फूल खिलते हैं और इसका फल-गुच्छ (लक्स/ धुरी) सामान्य केले की प्रजातियों की तुलना में तीन गुना बड़ा होता है।

- यह लगभग 11 मीटर लंबा पौधा होता है, जबकि सामान्य केले के पौधे की ऊँचाई तीन से चार मीटर होती है।

- लाभ: प्लांट ब्रीडर्स इस प्रजाति का उपयोग उच्च उपज देने वाली और रोग प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए एक प्राकृतिक आनुवंशिक संसाधन के रूप में कर सकते हैं।

एक हालिया अध्ययन में पाया गया कि मानसून का आगमन और वापसी केवल सूर्य के प्रकाश पर नहीं, बल्कि एटमोस्फियरिक मेमोरी पर भी निर्भर करती है।

अध्ययन के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- वायुमंडल जलवाष्प के रूप में भौतिक जानकारी को संचित करता है। इस जानकारी के आधार पर यह मानसून के आगमन और वापसी को नियंत्रित करता है।

- पहले यह माना जाता था कि मानसून मौसम के आगमन या वापसी की प्रक्रिया मुख्यतः सौर विकिरण (solar radiation) में परिवर्तन की तात्कालिक प्रतिक्रिया होती है।

- नया सिद्धांत: वायुमंडल की स्थिति उसके मौसम के इतिहास पर निर्भर करती है। यदि पहले से वर्षा हो रही है, तो वह जारी रहती है, लेकिन यदि वातावरण पहले से शुष्क है, तो वर्षा की शुरुआत कठिन हो जाती है। यह व्यवहार "द्विस्थिरता" (Bistability) कहलाता है।

- समान सौर विकिरण स्तर पर भी वायुमंडल या तो शुष्क या गहन वर्षा वाला हो सकता है, हालांकि यह इस तथ्य पर निर्भर करता है कि पहले के मौसम की स्थिति क्या थी।