सुर्ख़ियों में क्यों?

पाकिस्तान ने घोषणा की है कि वह शिमला समझौते सहित भारत के साथ सभी द्विपक्षीय समझौतों में अपनी भागीदारी को 'निलंबित' रखेगा।

शिमला समझौता

- पृष्ठभूमि: भारत-पाकिस्तान ने 1971 के युद्ध के बाद शांति उपाय के रूप में इस समझौते पर 1972 में हस्ताक्षर किए थे।

- 1971 के युद्ध के परिणामस्वरूप पूर्वी पाकिस्तान की जगह बांग्लादेश नामक एक नए राष्ट्र का निर्माण हुआ।

- शिमला समझौते के मुख्य प्रावधान:

- संबंधों का सामान्यीकरण: संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांत और उद्देश्य दोनों देशों के बीच संबंधों को विनियमित करेंगे।

- इस समझौते में संचार, व्यापार, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और आम लोगों के बीच संपर्क को फिर से स्थापित करने के लिए उपायों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है।

- इसने युद्धबंदियों और संघर्ष के दौरान हिरासत में लिए गए नागरिकों की स्वदेश वापसी को भी सुगम बनाया, जो एक मानवीय कदम था।

- संबंधों का सामान्यीकरण: संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांत और उद्देश्य दोनों देशों के बीच संबंधों को विनियमित करेंगे।

- द्विपक्षीय समाधान: सभी विवादों का समाधान आपसी सहमति से शांतिपूर्ण माध्यमों के जरिए करना, जैसे- द्विपक्षीय वार्ता या किसी अन्य शांतिपूर्ण तरीके से।

- जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा (LoC) की स्थापना: युद्ध के बाद 17 दिसंबर 1971 को जम्मू और कश्मीर में जो संघर्ष विराम रेखा थी, उसे लाइन ऑफ कंट्रोल (LoC) मान लिया गया।

- संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए सम्मान: दोनों पक्षों ने एक-दूसरे की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और राजनीतिक स्वतंत्रता का सम्मान करने तथा आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का संकल्प लिया।

- भविष्य की बैठकों के लिए प्रावधान: शांति प्रयासों को आगे बढ़ाने और अनसुलझे मुद्दों का समाधान करने के लिए शासनाध्यक्षों के बीच बैठकों का प्रावधान किया गया।

शिमला समझौते के निलंबन के प्रभाव

- सांकेतिक और राजनयिक प्रभाव: पाकिस्तान द्वारा निलंबन मुख्य रूप से सांकेतिक है, क्योंकि बार-बार उल्लंघन के कारण इस समझौते की व्यावहारिक प्रासंगिकता कम हो गई है।

- इस समझौते के तहत परिकल्पित द्विपक्षीय वार्ता तंत्र निष्क्रिय ही रहा है, और 2019 के पुलवामा हमले जैसी बड़ी घटनाओं के बाद उच्च-स्तरीय वार्ता निलंबित कर दी गई है।

- LoC के लिए सामरिक निहितार्थ: पाकिस्तान द्वारा LoC को वास्तविक सीमा के रूप में मान्यता न देने से यथास्थिति को बदलने के प्रयास हो सकते हैं, जैसा कि कारगिल युद्ध में देखा गया था।

- हालांकि, भारत की सैन्य तत्परता तत्काल सामरिक परिणामों से निपटने में सक्षम है।

- क्षेत्रीय स्थिरता: इस समझौते का निलंबन क्षेत्रीय स्थिरता को कमजोर कर सकता है, विशेष रूप से परमाणु-सशस्त्र पड़ोसियों के संदर्भ में।

- यह राजनयिक और सैन्य तनाव को बढ़ा सकता है, जिससे वार्ता की संभावना विफल हो सकती है।

- अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण: पाकिस्तान का यह कदम अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का उल्लंघन करने के लिए पाकिस्तान की आलोचना का अवसर प्रदान कर सकता है। इससे पाकिस्तान की अविश्वसनीयता संबंधी भारत के आरोपों को बल मिल सकता है।

- भारत के लिए सामरिक लाभ: यह निलंबन विरोधाभासी रूप से राजनयिक बाधाओं को दूर करके भारत को लाभ पहुंचाता है।

- भारत सीमा-पार आतंकवाद के खिलाफ अधिक कठोर रुख अपना सकता है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) पर अपने दावों पर नए सिरे से फैसला ले सकता है, और पाकिस्तान को अलग-थलग करने के लिए राजनयिक प्रयासों को तेज कर सकता है।

- इस समझौते के अभाव में भारत अन्य द्विपक्षीय संधियों, जैसे- वीजा व्यवस्था और व्यापार समझौतों का भी पुनर्मूल्यांकन कर सकता है। इससे विभिन्न द्विपक्षीय संधियों को राष्ट्रीय सुरक्षा हितों के अनुरूप बनाया जा सकेगा।

भारत और पाकिस्तान के बीच अन्य महत्वपूर्ण समझौते:

|

निष्कर्ष

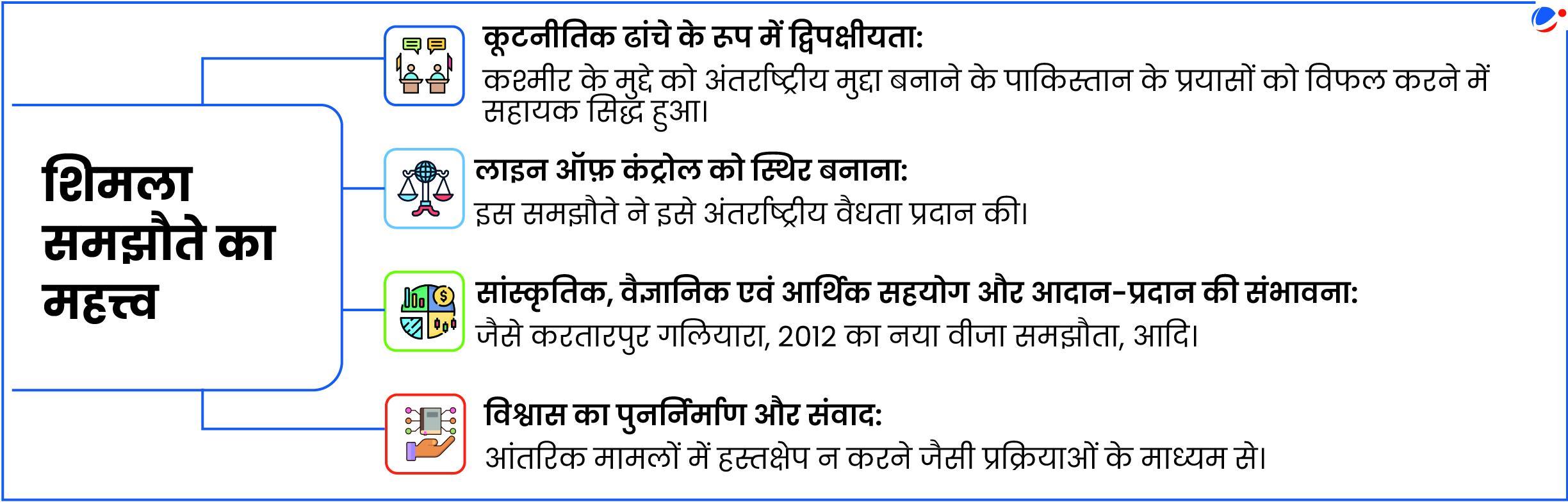

शिमला समझौते में भारत-पाकिस्तान संबंधों को फिर से स्थापित करने की क्षमता है, क्योंकि इसके द्विपक्षवाद और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के सिद्धांतों ने स्थिरता के लिए एक ढांचा प्रदान किया था। आगे बढ़ते हुए, दोनों राष्ट्र ऐतिहासिक शिकायतों को दूर करने और आपसी विश्वास को बढ़ावा देने के लिए शिमला समझौते की भावना का सहारा ले सकते हैं।