डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म (Digital Payment Intelligence Platform: DPIP)

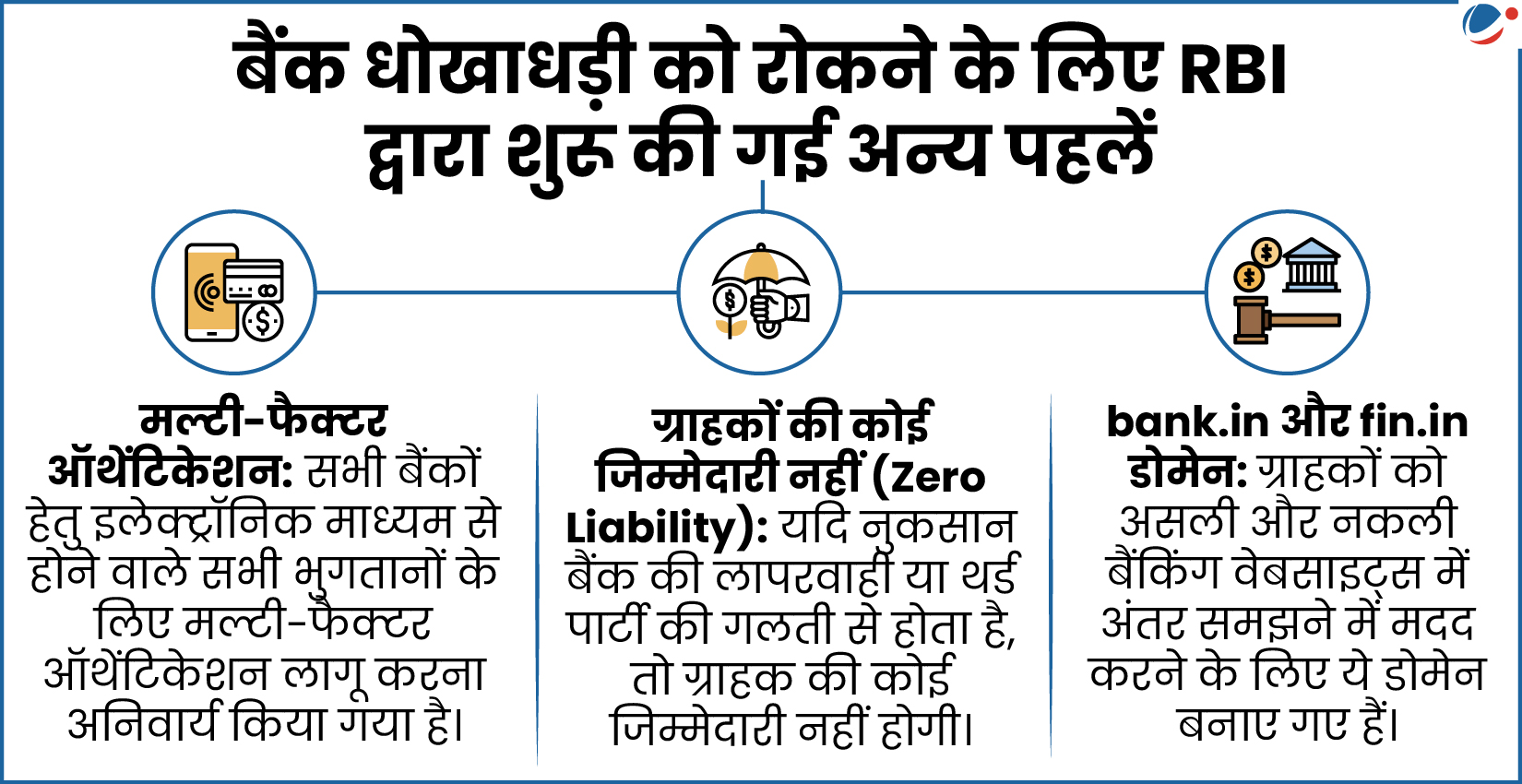

DPIP को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की निगरानी और मार्गदर्शन में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) के रूप में विकसित किया जाएगा।

- DPI का तात्पर्य उन आधारभूत डिजिटल प्रणालियों से है, जो सभी के लिए सुलभ, सुरक्षित और अंतर्संचालनीय हैं। ये जरूरी सार्वजनिक सेवाओं का आधार बनती हैं।

उदाहरण के लिए: आधार, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) आदि।

डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म (DPIP) के बारे में

- इसका उद्देश्य उन्नत तकनीकों का उपयोग करके वास्तविक इंटेलिजेंस साझा करके और उसे समेकित करके धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन को मजबूत करना है।

- यह बैंकों के बीच समन्वय को बढ़ाकर मौजूदा धोखाधड़ी पहचान प्रणाली को भी मजबूत करेगा।

- श्री ए.पी. होता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है, जो DPIP की स्थापना से जुड़े विविध पहलुओं की जांच करेगी।

- रिजर्व बैंक इनोवेशन हब (RBIH) को 5 से 10 बैंकों की सलाह से DPIP का एक प्रोटोटाइप (मॉडल) तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है।

- इसमें निजी और सरकारी दोनों प्रकार के बैंकों से सलाह ली जाएगी।

- DPIP की आवश्यकता क्यों है?

- RBI की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, बैंकिंग सेक्टर में धोखाधड़ी के मामलों में काफी वृद्धि हुई है।

- वित्त वर्ष 2024-25 में 36,014 करोड़ रुपये मूल्य के धोखाधड़ी के मामले दर्ज किए गए थे, जबकि वित्त वर्ष 2023-24 में यह आंकड़ा 12,230 करोड़ रुपये था।

- Tags :

- DPIP

- Digital Payment Intelligence Platform

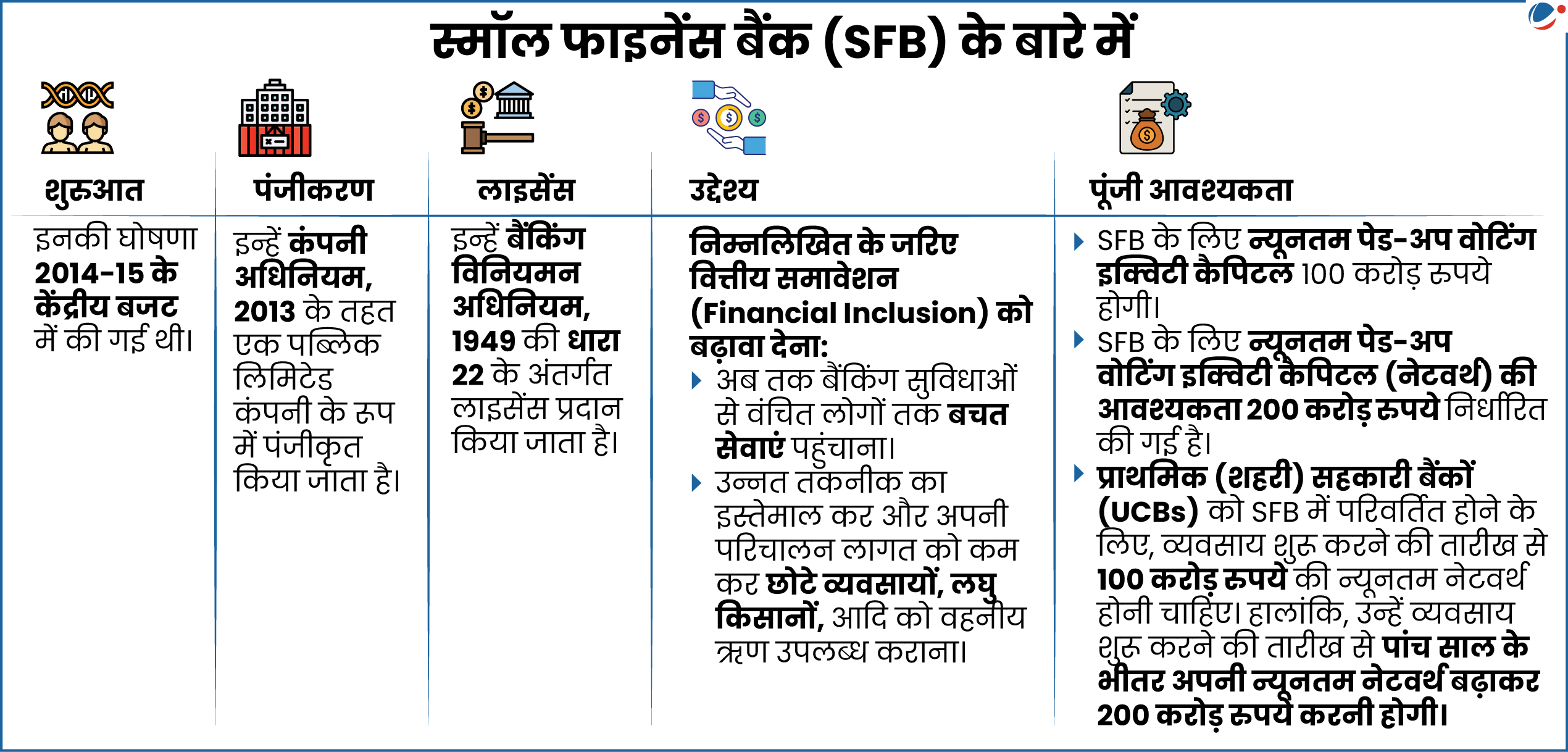

लघु वित्त बैंकों (SFBs) के लिए प्राथमिकता क्षेत्रक ऋण (PSL) मानदंड {Priority Sector Lending (PSL) Norms For Small Finance Banks (SFBs)}

PSL से जुड़े ये नए नियम भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22(1) के तहत जारी किए गए हैं।

SFBs के लिए प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग (PSL) संबंधी नियमों में किए गए मुख्य बदलाव

पुराने नियम | नए नियम (वित्त वर्ष 2025-26 से प्रभावी) |

|

|

प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग यानी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक को ऋण (PSL) के बारे में

- स्थापना: PSL की शुरुआत 1970 के दशक में हुई थी।

- अवधारणा: RBI द्वारा प्रारंभ किया गया PSL फ्रेमवर्क बैंकों को बाध्य करता है कि वे अपने एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट (ANBC) का एक निर्धारित प्रतिशत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक को ऋण के रूप में प्रदान करें।

- ANBC में क्या शामिल होता है: नेट बैंक क्रेडिट (NBC), गैर-वैधानिक तरलता अनुपात यानी नॉन-SLR बॉण्ड में बैंकों का निवेश, आदि।

- प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक की श्रेणियां: कृषि; सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME); निर्यात ऋण; शिक्षा; आवास; सामाजिक अवसंरचना; नवीकरणीय ऊर्जा; आदि।

- PSL के मानदंड किन पर लागू हैं: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) सहित सभी वाणिज्यिक बैंक (PSBs), स्मॉल फाइनेंस बैंक (SFB), लोकल एरिया बैंक (LAB) और वेतनभोगी बैंकों को छोड़कर प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (UCB)।

- Tags :

- Small Finance Banks

- Priority Sector Lending

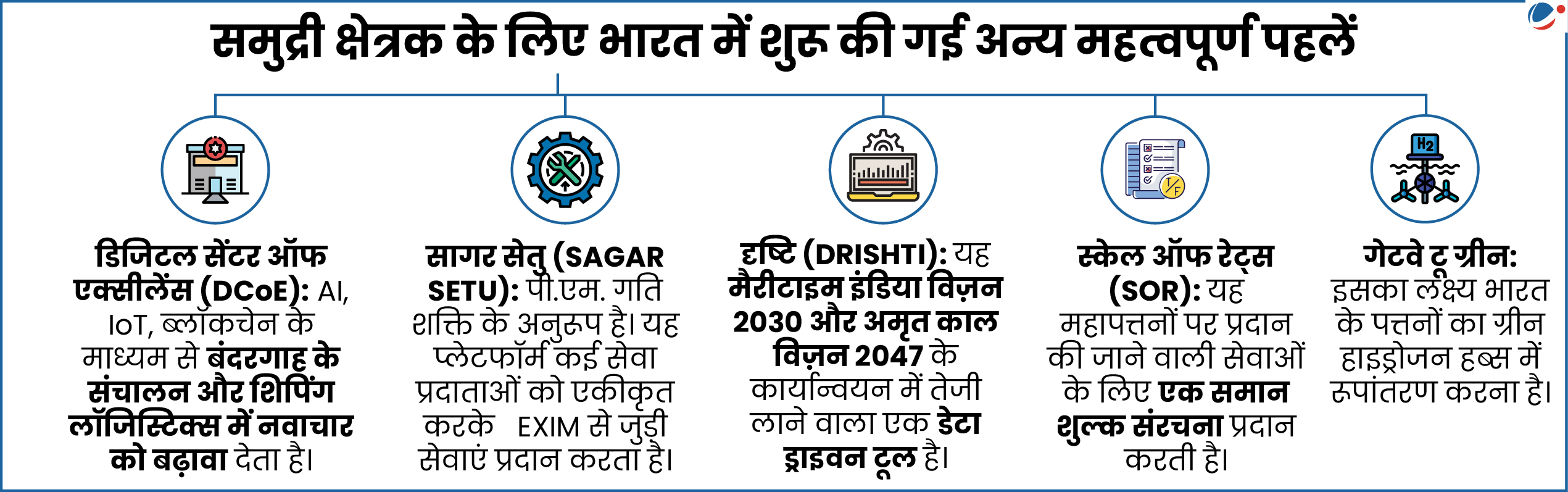

सागरमाला वित्त निगम लिमिटेड (Sagarmala Finance Corporation Limited: SMFCL)

सागरमाला वित्त निगम लिमिटेड (SMFCL), सामुद्रिक क्षेत्रक में भारत की पहली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) है।

- इसे पहले सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। SMFCL मिनीरत्न-श्रेणी-I में सूचीबद्ध केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम (CPSE) है।

- अब यह भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के पास NBFC के रूप में औपचारिक रूप से पंजीकृत कंपनी बन गई है।

- यह पत्तन प्राधिकरणों और शिपिंग कंपनियों जैसे अलग-अलग हितधारकों को उनकी जरूरत के अनुरूप वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।

- साथ ही, यह कंपनी जहाज निर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा, क्रूज़ पर्यटन और सामुद्रिक मामलों में शिक्षा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों को भी समर्थन प्रदान करेगी।

- Tags :

- Sagarmala Finance Corporation Limited (SMFCL)

स्वदेशी ध्रुवीय अनुसंधान पोत (INDIGENOUS POLAR RESEARCH VESSEL: PRV)

भारत अपने पहले स्वदेशी ‘ध्रुवीय अनुसंधान पोत (PRV)’ का निर्माण करेगा।

- ध्रुवीय अनुसंधान पोत (PRV) के निर्माण के लिए गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (GRSE) और नॉर्वे की कोंगसबर्ग ओस्लो के बीच एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भारत के लिए पोत निर्माण क्षेत्र में यह एक महत्वपूर्ण कदम है।

- कोलकाता स्थित GRSE रक्षा मंत्रालय के तहत युद्धपोत बनाने वाली मिनी रत्न श्रेणी-I की प्रमुख कंपनी है।

ध्रुवीय अनुसंधान पोत (PRV) के बारे में

- परिचय: ये पोत उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करते हैं।

- उद्देश्य: ये पोत नवीनतम वैज्ञानिक उपकरणों से लैस होते हैं। इससे महासागरों की गहराइयों में खोज और समुद्री पारिस्थितिकी-तंत्र के अध्ययन में मदद मिलती है।

भारत के लिए स्वदेशी PRV का महत्व

- स्वदेशी आवश्यकताओं को पूरा करेगा: यह पोत गोवा स्थित राष्ट्रीय ध्रुवीय और समुद्री अनुसंधान केंद्र (NCOPR) की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। यह संस्थान इस पोत का अनुसंधान कार्यों के लिए उपयोग करेगा।

- वर्तमान वैज्ञानिक अभियानों में सहायक: इस अनुसंधान पोत से अंटार्कटिका में स्थित मैत्री (1989) और भारती (2011) शोध स्टेशनों तथा आर्कटिक में स्थित हिमाद्रि (2008) शोध स्टेशन में भारत के वैज्ञानिक अभियानों को मदद मिलेगी।

- भौगोलिक-राजनीतिक और भौगोलिक-आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप: यह ध्रुवीय क्षेत्रों में भारत की उपस्थिति बढ़ाने और हितों को साधने में सहायक सिद्ध होगा।

- वर्तमान समुद्री विज़न का पूरक:

- यह पोत भारत के सागर/ SAGAR यानी ‘क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास’ विज़न के अनुरूप है। यह विज़न भारत की विशाल तटरेखा, रणनीतिक अवस्थिति और समुद्री विरासत का लाभ उठाता है। और यह पोत भारत के महासागर/ MAHASAGAR यानी “सभी क्षेत्रों में सुरक्षा के लिए परस्पर और समग्र उन्नति” (Mutual and Holistic Advancement for Security Across the Regions) विज़न को भी प्राप्त करने में मदद करेगा।

- यह पोत सागरमाला 2.0 के लक्ष्यों को भी प्राप्त करने में मदद करेगा।

- सागरमाला 2.0 पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के तहत “समुद्री अमृत काल विज़न 2047" (MAKV) की एक प्रमुख योजना है।

- इस विज़न का लक्ष्य 2047 तक भारत को विश्व के शीर्ष पाँच पोत-निर्माता देशों में शामिल करना है।

- अन्य उद्देश्य: इस पोत से जलवायु अनुसंधान, समुद्र विज्ञान का अध्ययन, और ध्रुवीय क्षेत्रों में लॉजिस्टिक्स की आपूर्ति में भी मदद मिलेगी।

- Tags :

- indigenous Polar Research Vehicle (PRV)

Articles Sources

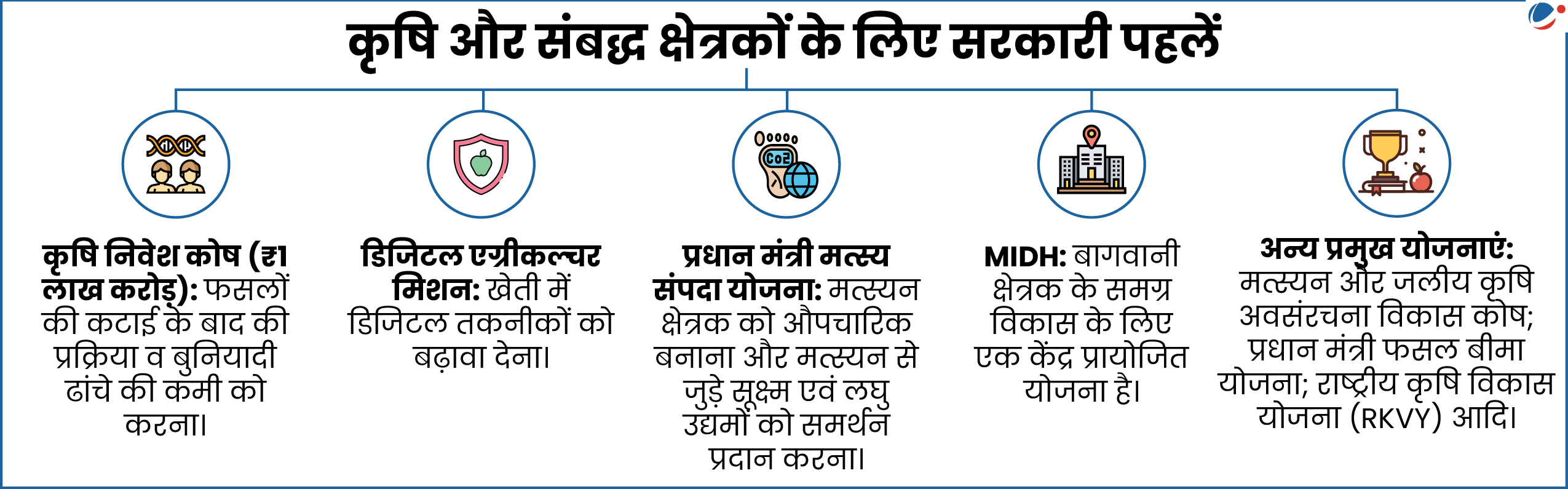

कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रकों से प्राप्त उत्पादन के मूल्य पर रिपोर्ट (2011-12 से 2023-24) {REPORT ON VALUE OF OUTPUT FROM AGRICULTURE AND ALLIED SECTORS (2011 12 TO 2023-24)}

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें पिछले 10 वर्षों में भारत के कृषि क्षेत्रक के प्रदर्शन का विस्तृत विवरण दिया गया है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- कृषि और संबद्ध क्षेत्रकों का सकल उत्पादन मूल्य (GVO): वर्ष 2011-12 से 2023-24 के बीच (स्थिर कीमतों पर) इसमें लगातार 54.6% की वृद्धि हुई है। साथ ही, सकल मूल्य वर्धन (GVA) में (वर्तमान कीमतों पर) लगभग 225% की बढ़ोतरी हुई है।

- फसल क्षेत्रक (Crop Sector): वर्ष 2023-24 में कुल कृषि GVO में सबसे बड़ा योगदान फसलों (लगभग 54.1%) का रहा।

- उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा अनाज उत्पादक राज्य है।

- वर्ष 2023-24 में सभी अनाजों के GVO में केवल धान और गेहूं का योगदान लगभग 85% रहा है।

- फूलों की खेती (Floriculture): वर्ष 2011-12 की तुलना में 2023-24 में इसका GVO लगभग दोगुना होकर 28.1 हजार करोड़ रुपये पहुंच गया था।

- कंडीमेंट्स (चटनी, सॉस आदि) और मसाले:

- मध्य प्रदेश सबसे बड़ा योगदानकर्ता (19.2%) है।

- इसके बाद कर्नाटक (16.6%) और गुजरात (15.5%) हैं।

- मात्स्यिकी और जलीय कृषि (Fishing & Aquaculture): इनका कुल योगदान 2011-12 में 4.2% था, जो 2023-24 में बढ़कर 7.0% हो गया।

- 2011-12 से 2023-24 के बीच मीठे पानी की मछलियों (inland fish) की हिस्सेदारी घटकर 50.2% हो गई है, जबकि समुद्री मछलियों (marine fish) की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है।

कृषि और संबद्ध क्षेत्रकों का महत्व

- GDP में योगदान: आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार, वित्त वर्ष 2023-24 में कृषि और संबद्ध गतिविधियों का देश की कुल GDP में लगभग 16% का योगदान था।

- रोजगार का साधन: यह क्षेत्रक देश की लगभग 46.1% आबादी को आजीविका प्रदान करता है।

- मुख्य चुनौतियां:

- प्रति इकाई भूमि कम उत्पादन क्षमता;

- किसानों की आय का कम स्तर;

- जल स्रोतों का अत्यधिक दोहन;

- जलवायु परिवर्तन और चरम मौसम की घटनाएं जैसे- सूखा, बाढ़, आदि।

- Tags :

- Agriculture and Allied Sectors

Articles Sources

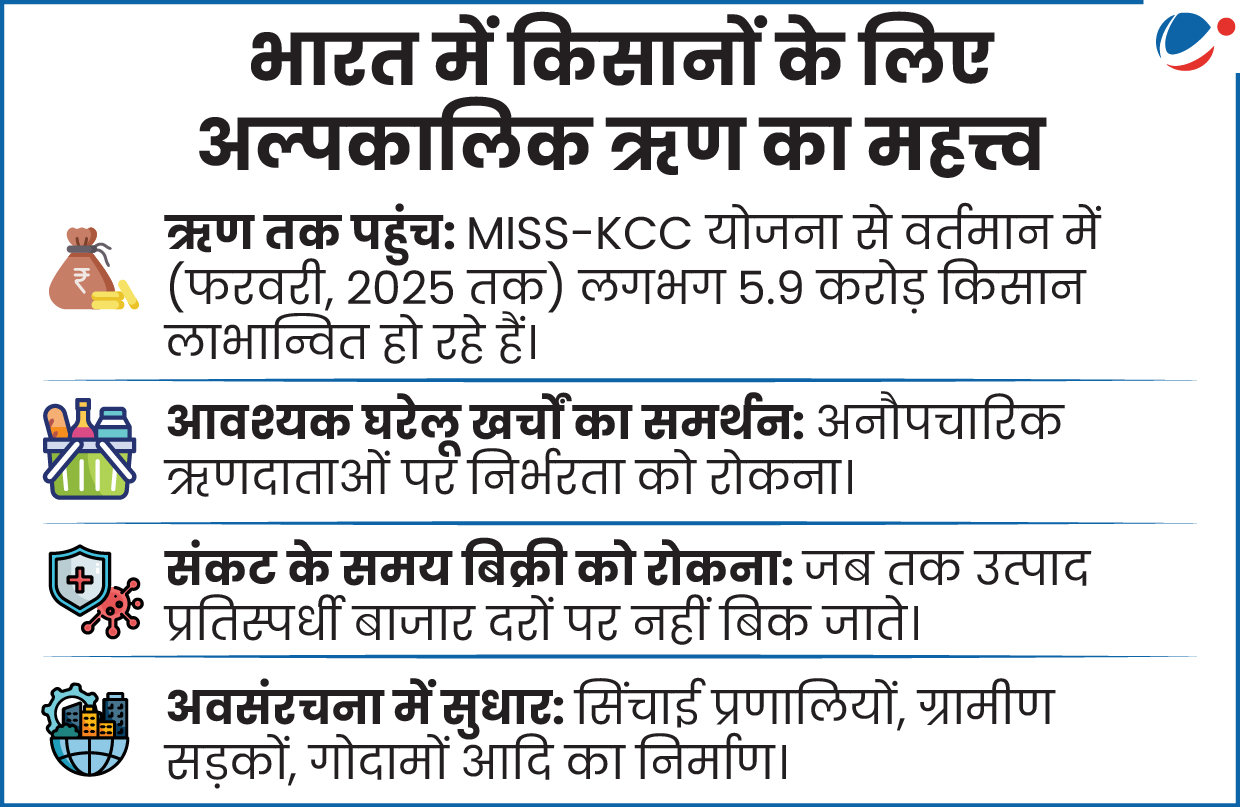

संशोधित ब्याज छूट योजना (Modified Interest Subvention Scheme: MISS)

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए संशोधित ब्याज छूट योजना (MISS) के तहत ब्याज छूट (IS) घटक को जारी रखने को मंजूरी दी है। साथ ही, आवश्यक धनराशि को भी स्वीकृति दी गई है।

संशोधित ब्याज छूट योजना के बारे में

- योजना का प्रकार: केंद्रीय क्षेत्रक की योजना

- मंत्रालय: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

- उद्देश्य: किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के माध्यम से कम ब्याज दर पर अल्पकालिक ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

- कार्यान्वयन करने वाली संस्था: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) तथा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD)।

- योजना के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- ब्याज अनुदान योजना (ISS) का प्रकार (2006-07): यह 7% ब्याज पर KCC ऋण प्रदान करता है।

- किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 3 लाख रुपये तक का अल्पकालिक ऋण 7% की रियायती ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाता है। योजना के तहत पात्र ऋण-दाता संस्थानों को 1.5% की ब्याज छूट दी जाती है।

- ऋणों को समय पर चुकाने वाले किसानों को 3% तक का ‘प्रॉम्प्ट री-पेमेंट इंसेंटिव’ यानी ‘त्वरित पुनर्भुगतान प्रोत्साहन’ के रूप में अतिरिक्त लाभ भी मिलता है। इससे प्रभावी ब्याज दर कम होकर 4% हो जाती है।

- केवल पशुपालन या मत्स्य पालन हेतु लिए गए ऋणों पर ब्याज छूट का लाभ 2 लाख रुपये तक के ऋण पर ही मिलता है।

किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के बारे में

|

- Tags :

- Modified Interest Subvention Scheme (MISS)

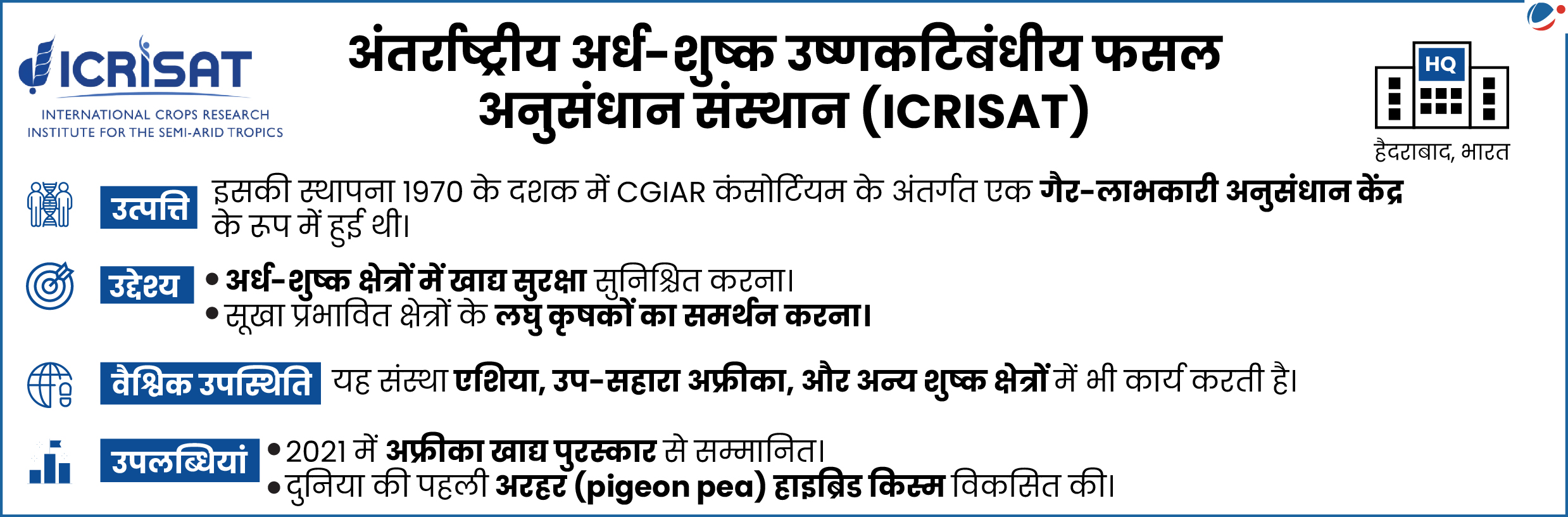

अंतर्राष्ट्रीय अर्ध-शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान (International Crops Research Institute For The Semi-Arid Tropics: ICRISAT)

ICRISAT ने “ICRISAT-साउथ-साउथ सहयोग के लिए उत्कृष्टता केंद्र (ISSCA)” का शुभारंभ किया।

- यह पहल ICRISAT और ‘विकासशील देशों के लिए अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली (RIS)’ के सहयोग से शुरू की गई है।

- साथ ही, ICRISAT ने दक्षिण/ DAKSHIN (डेवलपमेंट एंड नॉलेज शेयरिंग इनिशिएटिव) के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।

- DAKSHIN क्षमता निर्माण और विकास साझेदारी के माध्यम से साउथ-साउथ सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत की पहल है।

- RIS नई दिल्ली स्थित एक स्वायत्त नीति अनुसंधान संस्थान है।

ISSCA के बारे में

- यह वैश्विक दक्षिण के देशों के बीच कृषि नवाचार, सहयोग और ज्ञान के आदान-प्रदान को गति देने के लिए समर्पित एक अग्रणी संस्थान है।

- यह भारत की DAKSHIN पहल (वैश्विक दक्षिण के देशों के बीच विकास और ज्ञान साझा करने के लिए सरकार समर्थित कार्यक्रम) के साथ भी निकटता से जुड़ा है।

- Tags :

- International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics (ICRISAT)

Articles Sources

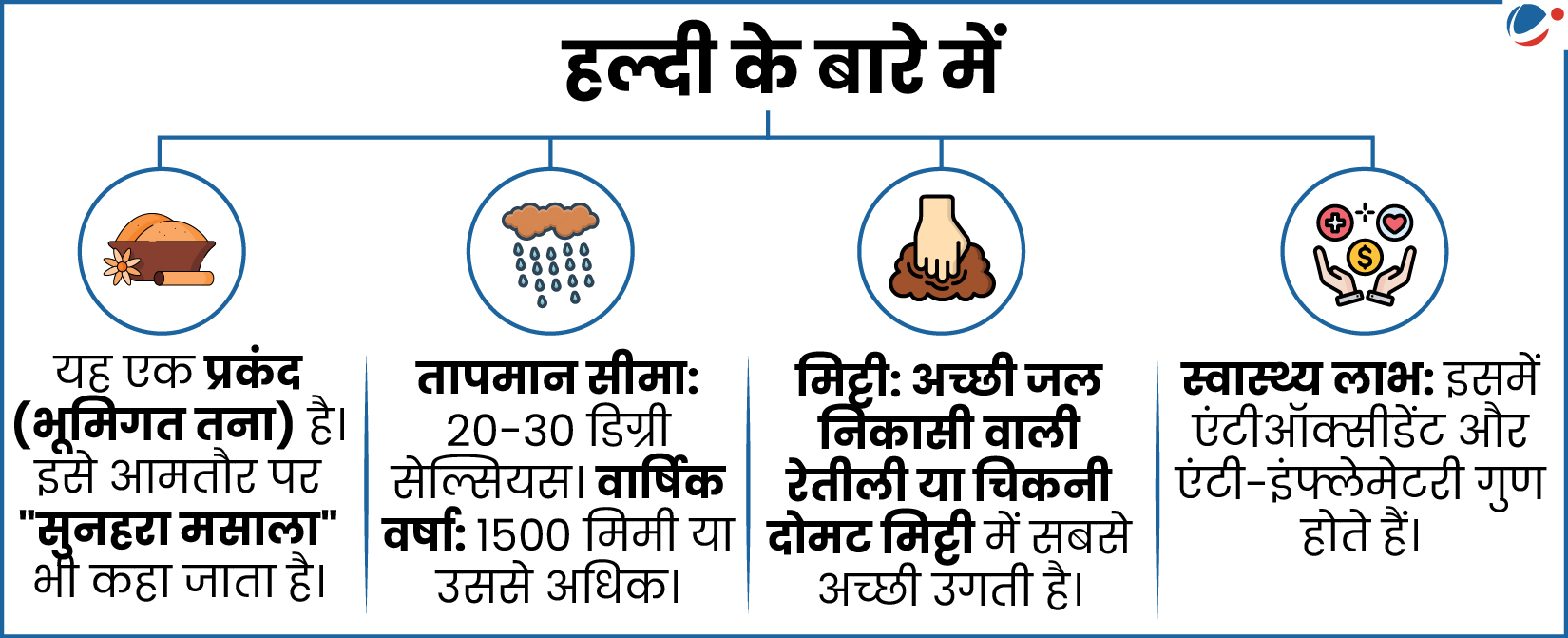

राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड (National Turmeric Board)

राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना की अधिसूचना अक्टूबर 2023 में जारी की गई थी और इसका उद्घाटन जनवरी 2025 में हुआ था।

राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के बारे में

- उद्देश्य: हल्दी से जुड़े मामलों में दिशा-निर्देश देना, विकास प्रयासों को मजबूत करना, और हल्दी क्षेत्रक के विकास व संवृद्धि के लिए स्पाइसेज बोर्ड व अन्य सरकारी एजेंसियों के साथ बेहतर समन्वय करना।

- मंत्रालय: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

- संरचना:

- अध्यक्ष: केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त।

- सदस्य: आयुष मंत्रालय; केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों, जैसे- औषध विभाग, कृषि और किसान कल्याण विभाग, वाणिज्य और उद्योग विभाग के प्रतिनिधि;

- तीन राज्यों से (रोटेशन आधार पर) राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी तथा अन्य हितधारकों के प्रतिनिधि।

- अनुसंधान में शामिल चयनित राष्ट्रीय/ राज्य संस्थान और हल्दी किसानों व निर्यातकों के प्रतिनिधि।

- वाणिज्य विभाग द्वारा नियुक्त एक सचिव।

- भूमिका:

- अनुसंधान एवं विकास (R&D) को बढ़ावा देना,

- निर्यात के लिए मूल्य संवर्धन करना,

- हल्दी के लाभों के बारे में जागरूकता फैलाना,

- हल्दी की उपज में सुधार करना, और

- बाजारों का विस्तार करने के लिए आपूर्ति श्रृंखला का विस्तार करना।

भारत में हल्दी का उत्पादन

- भारत विश्व में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक देश है।

- देश के 20 से अधिक राज्यों में हल्दी की लगभग 30 किस्में उगाई जाती हैं।

- उत्पादन: वैश्विक हल्दी उत्पादन का 70% हिस्सा भारत उत्पादित करता है।

- तेलंगाना, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश मिलकर घरेलू उत्पादन का 63.4% उत्पादित करते हैं।

- निर्यात: हल्दी के वैश्विक व्यापार में भारत की 62% से अधिक की हिस्सेदारी है।

- भारत के लिए प्रमुख निर्यात बाजार बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका और मलेशिया हैं।

- भारत में GI टैग वाली हल्दी: सांगली हल्दी और वाईगाँव हल्दी (महाराष्ट्र); इरोड मंजल/ हल्दी (तमिलनाडु); लाकाडोंग हल्दी (मेघालय) आदि।

- Tags :

- National Turmeric Board

नैनो उर्वरक (Nano Fertilizers)

इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर को-ऑपरेटिव लिमिटेड (IFFCO) ब्राजील में अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित करेगा।

- इफ्को ने 2021 में दुनिया का पहला 'नैनो लिक्विड यूरिया' उर्वरक लॉन्च किया था और फिर बाद में 2023 में नैनो-DAP लॉन्च किया।

नैनो उर्वरकों के बारे में

- नैनो उर्वरक ऐसे पोषक तत्व होते हैं जिन्हें नैनो आकार की सामग्री (100 नैनोमीटर या उससे कम) में लपेटा या कोट किया जाता है।

- इससे पोषक तत्व धीरे-धीरे और नियंत्रित रूप से मिट्टी में घुलते हैं।

लाभ

- संधारणीय कृषि को बढ़ावा देता है: यह मृदा और जल के प्रदूषण को कम करता है।

- लागत में किफायती:

- पौधों द्वारा पोषक तत्वों का बेहतर अवशोषण होता है।

- उर्वरकों की बर्बादी कम होती है।

- बार-बार उर्वरक का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है।

- Tags :

- Nano Fertilizers