सुर्खियों में क्यों ?

हाल ही में, संयुक्त राज्य अमेरिका और मिस्र ने गाजा शांति शिखर सम्मेलन की सह-मेजबानी शर्म अल-शेख, मिस्र में की है। इसका उद्देश्य गाजा में शांति स्थापित करना और मध्य-पूर्व में स्थिरता को बढ़ावा देना था।

अन्य संबंधित तथ्य

- शिखर सम्मेलन के दौरान, युद्ध विराम के लिए मध्यस्थता करने वाले चार देश अमेरिका, मिस्र, कतर और तुर्किये ने एक घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका ध्येय अमेरिका की 20-सूत्रीय शांति योजना या "ट्रंप डिक्लेरेशन फॉर एंड्योरिंग पीस एंड प्रॉस्पेरिटी" की शुरुआत करना है।

- इस शांति योजना में प्रस्तावित है कि भविष्य के विवादों का समाधान बल के प्रयोग या लंबे संघर्ष की बजाए कूटनीतिक वार्ताओं और संवाद के माध्यम से किया जाएगा।

- इस योजना में हमास के निरस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में गाजा के पुनर्निर्माण की मांग की गई है।

- दीर्घकालिक दृष्टि से, ट्रंप की इस 20-सूत्रीय शांति योजना में यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी फिलिस्तीनी को सैन्य बल का प्रयोग करके गाजा छोड़ने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, इजरायल यह सुनिश्चित करेगा कि वह गाज़ा पट्टी पर न तो कब्ज़ा करेगा और न ही उसके अधिग्रहण का प्रयास करेगा।

- प्रमुख रूप से, गाजा के लिए यह 20-सूत्रीय शांति योजना दो-राष्ट्र समाधान या फिलिस्तीन राष्ट्र की स्थापना की कोई गारंटी नहीं देती।

- भारत के विदेश राज्य मंत्री ने इस सम्मेलन में भाग लिया और क्षेत्र में स्थायी शांति स्थापित करने के प्रयासों की सराहना की।

क्षेत्र में शांति का महत्व

- क्षेत्रीय समृद्धि: यह शांति योजना अब्राहम समझौते के विस्तार में सहायता कर सकती है और व्यापक शांति एवं समृद्धि का मार्ग प्रशस्त कर सकती है।

- अब्राहम समझौता अमेरिकी मध्य-पूर्व कूटनीति का एक प्रमुख हिस्सा है, जिसके तहत इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, मोरक्को आदि देशों के बीच शांति समझौते हुए हैं।

- रणनीतिक अवस्थिति: यह क्षेत्र तेल और गैस संसाधनों से समृद्ध है तथा लाल सागर, होर्मुज जलसंधि और स्वेज नहर जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक समुद्री मार्गों के संगम पर अवस्थित है।

- समकालीन भू-राजनीति: शांति के अभाव में महाशक्तियों के बीच की प्रतिस्पर्धा क्षेत्रीय विभाजन और अस्थिरता को बढ़ावा दे सकती है। उदाहरण के लिए, रूस इस क्षेत्र के सुरक्षा हितों में रुचि ले रहा है जबकि चीन के इस क्षेत्र में आर्थिक हित निहित हैं।

- वैश्विक व्यापार: यह विश्व की सबसे युवा और तेजी से बढ़ती आबादी वाला क्षेत्र है, जिसके 2030 तक लगभग 58 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है। यह क्षेत्र शांति के समय वस्तुओं व सेवाओं के लिए एक बड़ा बाजार बन सकता है।

- भारत के लिए महत्व: इस क्षेत्र में उपलब्ध ऊर्जा संसाधन और भारतीय प्रवासियों से प्राप्त होने वाली विप्रेषण की राशि भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है।

- भारत अपनी वार्षिक तेल आवश्यकता का लगभग 70% इसी क्षेत्र से आयात करता है। इसके अलावा, भारत की भूमिका भारत-मध्य-पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा और I2U2 समूह जैसी पहलों से और भी महत्वपूर्ण हो रही है।

फिलिस्तीनी मुद्दे पर भारत का मत | ||

1947-1991 | 1991-2014 | 2014 से वर्तमान तक |

|

|

|

निष्कर्ष

भारत की वर्तमान विदेश नीति इजराइल के प्रति एक रणनीतिक पुनर्संतुलन को दर्शाती है। ऐतिहासिक रूप से फिलिस्तीन के समर्थन से लेकर इजराइल के साथ बढ़ते संबंधों तक, भारत ने धीरे-धीरे अपनी प्राथमिकताओं में एक व्यावहारिक परिवर्तन (Pragmatic shift) दिखाया है, जो उसके नैतिक प्रतिबद्धताओं, रणनीतिक आवश्यकताओं और क्षेत्रीय भू-राजनीति के अनुरूप है।

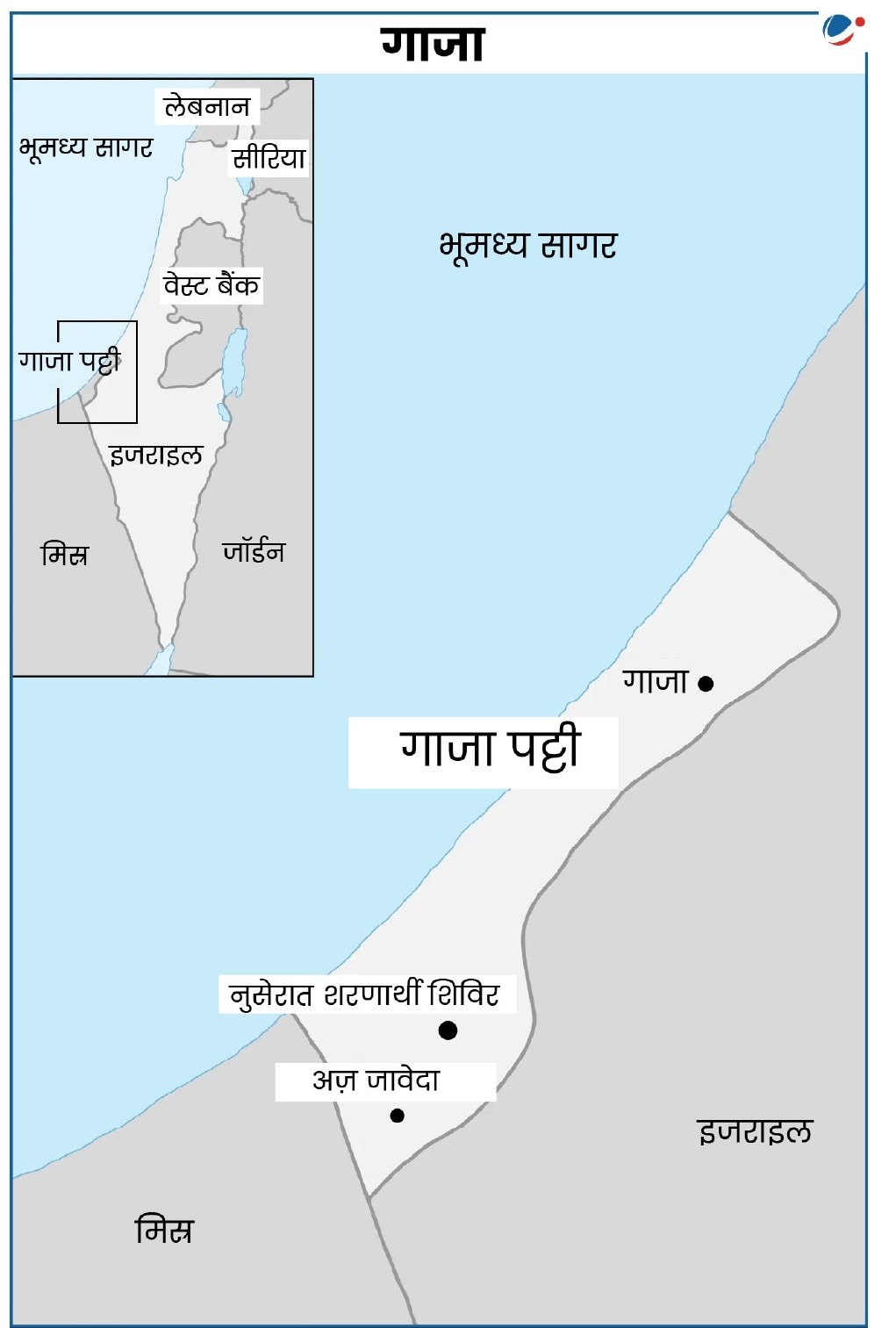

क्षेत्र के प्रमुख सामरिक स्थल (मानचित्र देखें):

|