पीएम-सेतु/ PM-SETU (प्रधान मंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रु अपग्रेडेड ITIs) PM-SETU (Pradhan Mantri Skilling and Employability Transformation through Upgraded ITIs)

इस योजना को कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय के अधीन लागू किया जाएगा।

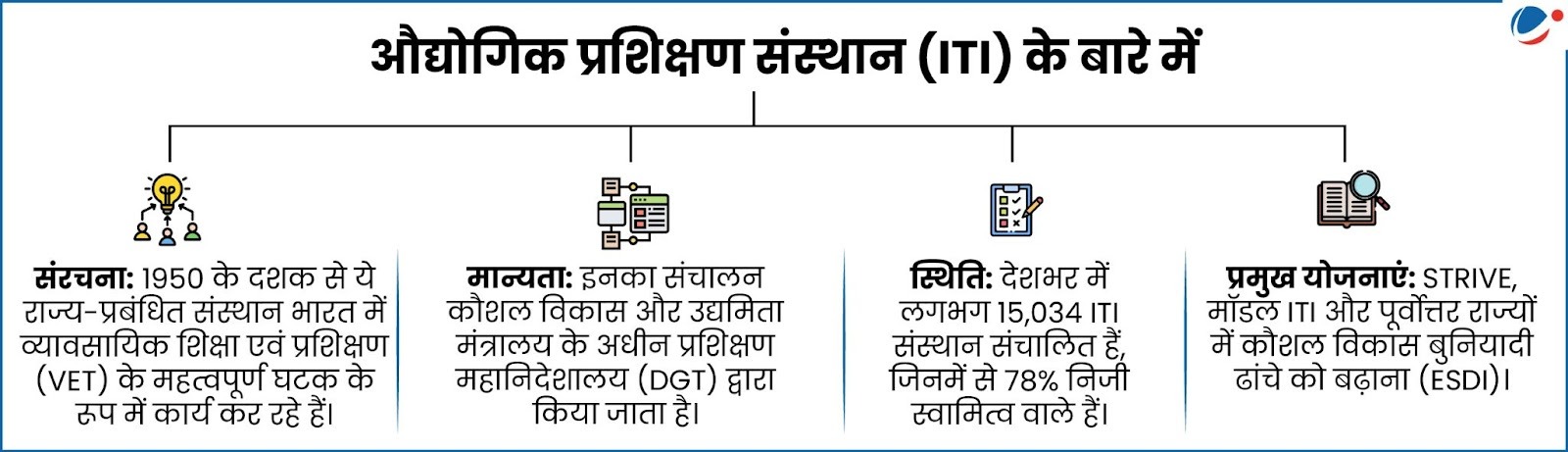

पीएम-सेतु योजना के बारे में

- प्रकार: 60,000 करोड़ रुपए की केंद्र प्रायोजित योजना।

- उद्देश्य: देश भर में 1,000 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं को आधुनिक व उद्योग के अनुकूल प्रशिक्षण संस्थाओं में रूपांतरित करना।

- कार्यान्वयन: पीएम-सेतु योजना को हब-एंड-स्पोक मॉडल द्वारा लागू किया जाएगा। इसमें 200 हब ITIs को 800 स्पोक ITIs से जोड़ा जाएगा।

- इसमें प्रत्येक हब उन्नत अवसंरचना, नवाचार व इन्क्यूबेशन सेंटर्स, उत्पादन इकाइयों, प्रशिक्षक हेतु प्रशिक्षण सुविधाओं और प्लेसमेंट सेवाओं से लैस होगा। साथ ही, स्पोक ITIs इन सुविधाओं एवं सेवाओं की पहुंच और उनका अधिक से अधिक विस्तार सुनिश्चित करेंगे।

- इस योजना के मुख्य घटक:

- उद्योगों के साथ मिलकर नए व मांग-आधारित पाठ्यक्रम शुरू करना और मौजूदा पाठ्यक्रमों में आवश्यक सुधार करना;

- क्लस्टर्स का प्रबंधन करने और परिणाम-आधारित प्रशिक्षण सुनिश्चित करने के लिए विश्वसनीय एंकर उद्योग भागीदारों के साथ स्पेशल पर्पस व्हीकल्स (SPVs) स्थापित करना;

- एंकर उद्योग भागीदारों का अर्थ है वे बड़े और प्रमुख उद्योग या कंपनियां जो किसी परियोजना या योजना के लिए मुख्य भागीदार के रूप में कार्य करती हैं।

- दीर्घकालिक डिप्लोमा, अल्पकालिक पाठ्यक्रम और एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम्स के लिए मार्ग खोलना;

- निम्नलिखित 5 राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों को मजबूत करना:

- भुवनेश्वर (ओडिशा), चेन्नई (तमिलनाडु), हैदराबाद (तेलंगाना), कानपुर (उत्तर प्रदेश) और लुधियाना (पंजाब)।

- Tags :

- Industrial Training Institutes

- PM-SETU

Articles Sources

निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की वापसी (RoDTEP) योजना {Remission of Duties and Taxes on Exported Products (RoDTEP) Scheme}

RoDTEP योजना की अवधि मार्च 2026 तक बढ़ा दी गई है।

RoDTEP योजना के बारे में

- शुरुआत: जनवरी 2021 में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा।

- उद्देश्य: केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर लगाए गए ऐसे करों, शुल्कों और लेवी को वापस करना, जो किसी अन्य योजनाओं के तहत वापस नहीं किए जाते।

- इससे वस्तुओं पर छिपी हुई लागत कम कर दी जाती है जिससे भारतीय निर्यात वैश्विक बाजार में सस्ते होकर अधिक प्रतिस्पर्धी हो जाते हैं।

- विस्तार-क्षेत्र: यह योजना निर्यात किए जाने वाले उत्पादों के विनिर्माण और वितरण के दौरान लगाए गए करों को शामिल करती हैं।

- Tags :

- Ministry of Commerce and Industry

‘वी राइज’ पहल (‘We Rise’ Initiative)

हाल ही में ‘वी राइज (We Rise)’ पहल शुरू की गई।

- We Rise से आशय है; वीमेन इंटरप्रेन्योर रीइमेजिनिंग इंक्लूसिव सस्टेनेबल एंटरप्राइजेज।

वी राइज पहल के बारे में

- नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच (WEP) ने DP वर्ल्ड के साथ मिलकर अपने अवार्ड टू रिवॉर्ड (ATR) पहल के तहत इसे शुरू किया है।

- उद्देश्य: इस पहल का उद्देश्य महिला उद्यमियों और महिलाओं द्वारा संचालित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को वैश्विक स्तर पर अपने व्यवसाय का विस्तार करने में मदद करना है।

- इसके लिए उन्हें व्यापार सुविधाएं, मेंटरशिप और रणनीतिक साझेदारियाँ प्रदान की जाएंगी।

- Tags :

- NITI Aayog

- Women Entrepreneurship Platform

Articles Sources

अंडमान बेसिन में प्राकृतिक गैस की खोज (Discovery of Natural Gas in Andaman Basin)

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय बताया कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट पर तटरेखा से 17 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम 2 कुएं में प्राकृतिक गैस गैस खोजी गई है।

- भारत के हाइड्रोकार्बन संसाधन आकलन अध्ययन (HRAS) के अनुसार, अंडमान-निकोबार (AN) बेसिन में 371 मिलियन मीट्रिक टन ऑयल इक्विवेलेंट (MMTOE) हाइड्रोकार्बन संसाधन मौजूद हैं।

- भूगर्भीय रूप से अंडमान-निकोबार बेसिन, अंडमान और निकोबार बेसिन के संगम पर स्थित है, जो बंगाल-अराकान तलछट प्रणाली का हिस्सा है।

- भारतीय और बर्मा प्लेट्स की सीमा पर टेक्टोनिक गतिविधियों की वजह से यहां कई स्ट्रैटिग्राफिक ट्रैप्स निर्मित हुए हैं, जो हाइड्रोकार्बन बनने और उनके जमाव के लिए उपयुक्त हैं।

- इससे पहले भी पास के क्षेत्रों, जैसे उत्तरी सुमात्रा (इंडोनेशिया) और इरावदी-मार्गुई (म्यांमार) में गैस की खोज की जा चुकी है।

- यह खोज भारत के 2030 तक गैस-आधारित अर्थव्यवस्था बनने और प्राथमिक ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी बढ़ाकर 15% तक करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

- वर्तमान में, भारत का प्राकृतिक गैस उत्पादन उसकी माँग का केवल लगभग 50% ही पूरा करता है, शेष माँग आयात के माध्यम से पूरी की जाती है।

- कतर, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात भारत के तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) आयात के प्रमुख स्रोत हैं।

भारत में प्राकृतिक गैस के अन्वेषण को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई प्रमुख पहलें:

|

- Tags :

- National Deep Water Exploration Mission

- Hydrocarbon Exploration and Licensing Policy

- Bengal-Arakan Sedimentary System

राज्य खनन तत्परता सूचकांक (State Mining Readiness Index: SMRI)

केंद्रीय खान मंत्रालय ने राज्य खनन तत्परता सूचकांक (SMRI) जारी किया है।

राज्य खनन तत्परता सूचकांक के बारे में

- उद्देश्य: इस सूचकांक का उद्देश्य देश के खनन क्षेत्र के विकास में राज्यों के सापेक्ष योगदान को मापना, खनन क्षेत्र में सुधारों को प्रोत्साहित करना, और राज्यों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना है।

- आधार: यह सूचकांक कोयला को छोड़कर अन्य खनिजों से संबंधित नीलामी में प्रदर्शन, खनन के शीघ्र परिचालन, खोज पर ज़ोर, और सतत खनन पद्धतियों के आधार पर राज्यों का मूल्यांकन करता है।

- वर्गीकरण: राज्यों को उनके खनिज भंडार के आधार पर तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।

- तीनों श्रेणियों में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं:

- A: मध्य प्रदेश, राजस्थान, और गुजरात

- B: गोवा, उत्तर प्रदेश, और असम

- C: पंजाब, उत्तराखंड, और त्रिपुरा।

- तीनों श्रेणियों में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं:

- Tags :

- Competitive Federalism

प्रमुख और गौण खनिज (Major and Minor Minerals)

केंद्रीय खान मंत्रालय ने चूना पत्थर (limestone) को ‘प्रमुख खनिज (Major mineral)’ के रूप में वर्गीकृत किया।

- पहले चूना पत्थर को उसके अंतिम उपयोग के आधार पर कभी गौण खनिज (Minor minerals) और कभी प्रमुख खनिज के रूप में वर्गीकृत किया जाता था।

प्रमुख और गौण खनिज के बारे में:

- खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम (MMDR Act), 1957 के तहत खनिजों को मुख्य रूप से दो श्रेणियों में बांटा गया है: प्रमुख खनिज और गौण खनिज।

- प्रमुख खनिज में ईंधन स्रोत वाले खनिज शामिल हैं। जैसे-कोयला, लिग्नाइट, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। साथ ही इनमें धात्विक खनिज (एटॉमिक खनिज सहित) और अधात्विक खनिज भी शामिल हैं।

- गौण खनिज में संगमरमर, स्लेट, शेल आदि शामिल हैं।

- MMDR अधिनियम राज्य सरकारों को गौण खनिजों के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है।

- Tags :

- MMDR Act, 1957

Articles Sources

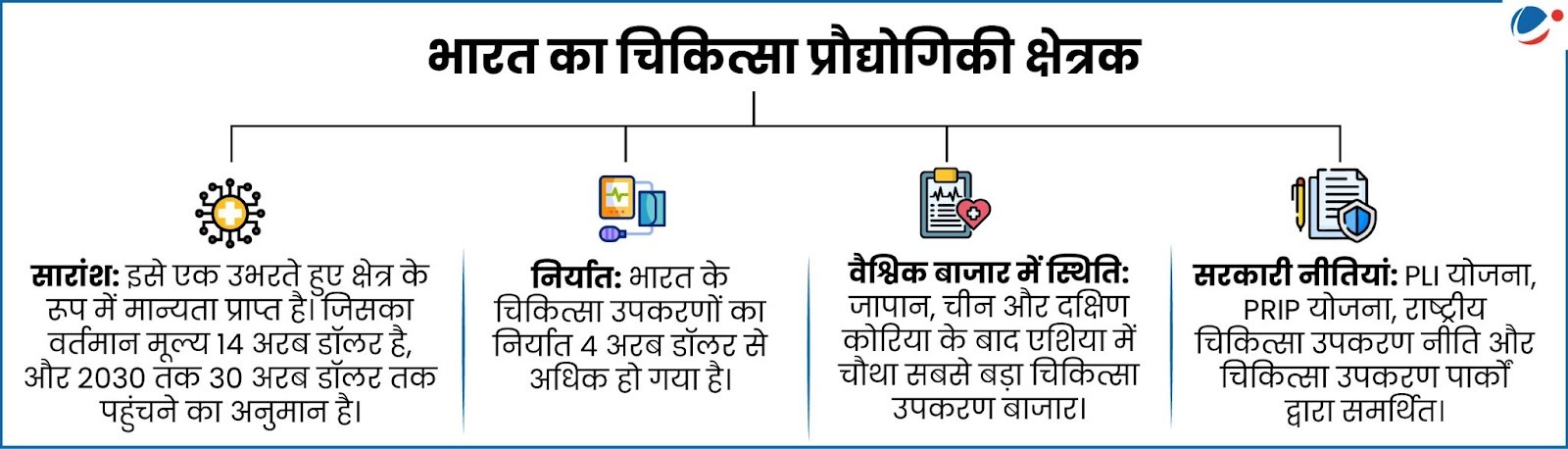

मिशन फॉर एडवांसमेंट इन हाई-इम्पैक्ट एरियाज (MAHA)-मेडटेक मिशन लॉन्च किया गया {Mission for Advancement in High-Impact Areas (MAHA) - MedTech Mission launched}

MAHA-मेडटेक मिशन को अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (ANRF) ने शुरू किया है। इसे भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) और गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से आरंभ किया गया है।

- ANRF की स्थापना ANRF अधिनियम, 2023 के माध्यम से की गई है। इसकी स्थापना राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों के अनुसार वैज्ञानिक अनुसंधान को उच्च-स्तरीय रणनीतिक दिशा प्रदान करने के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में की गई है।

MAHA-मेडटेक मिशन के बारे में

- उद्देश्य: भारत के चिकित्सा प्रौद्योगिकी क्षेत्रक में नवाचार को गति प्रदान करना; महंगे आयातों पर निर्भरता को कम करना; तथा वहनीय एवं उच्च गुणवत्ता युक्त चिकित्सा प्रौद्योगिकियों तक समान पहुंच को बढ़ावा देना।

- वित्त-पोषण: इसके तहत शैक्षणिक और अनुसंधान एवं विकास संस्थानों, अस्पतालों, स्टार्ट-अप्स, MSMEs, तथा मेडटेक उद्योग एवं संस्थाओं के बीच सहयोग सहित विभिन्न प्रकार की संस्थाओं को वित्त-पोषण सहायता प्रदान की जाएगी।

- प्रति परियोजना 5-25 करोड़ रुपये का माइलस्टोन-लिंक्ड वित्त-पोषण प्रदान किया जाएगा। साथ ही, असाधारण मामलों में 50 करोड़ रुपये तक का वित्त-पोषण प्रदान किया जाएगा।

- समर्थन तंत्र: इसमें पेटेंट मित्र (बौद्धिक संपदा संरक्षण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण), मेडटेक मित्र (विनियामक मार्गदर्शन और मंजूरी), क्लिनिकल ट्रायल नेटवर्क (नैदानिक सत्यापन और साक्ष्य निर्माण के लिए) जैसी राष्ट्रीय पहलों के माध्यम से मदद की जाएगी।

- प्रौद्योगिकी क्षेत्र: इसमें अभिनव चिकित्सा उपकरण और IVD (इन विट्रो डायग्नोस्टिक्स), जिसमें उच्च स्तरीय अग्रणी प्रौद्योगिकियां (इमेजिंग, रेडियोथेरेपी उपकरण, रोबोटिक्स, मिनिमम इनवैसिव टेक्नोलॉजी, प्रत्यारोपण, AI/ML सक्षम प्लेटफॉर्म्स और टूल्स जैसी डीप टेक्नोलॉजी) शामिल हैं।

- Tags :

- Anusandhan National Research Foundation

- MAHA MedTech Mission

Articles Sources

RBI ने छह सदस्यीय 'भुगतान विनियामक बोर्ड' का गठन किया (Payments Regulatory Board constituted by RBI)

यह 6 सदस्यीय बोर्ड भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत भुगतान प्रणालियों के विनियमन एवं पर्यवेक्षण का कार्य करेगा।

- इस नए बोर्ड का गठन ‘भुगतान एवं निपटान प्रणाली विनियमन एवं पर्यवेक्षण बोर्ड (BPSS)’ के स्थान पर किया गया है।

भुगतान विनियामक बोर्ड (Payments Regulatory Board) के बारे में

- संरचना और गठन:

- भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम की धारा 3 के अनुसार, बोर्ड में निम्नलिखित शामिल होंगे-

- पदेन अध्यक्ष के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर;

- पदेन सदस्य के रूप में RBI के उप गवर्नर (जो भुगतान और निपटान प्रणाली के प्रभारी हों);

- RBI का एक अधिकारी, जिसे रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड द्वारा पदेन सदस्य के रूप में नामित किया जाएगा;

- केंद्र सरकार द्वारा नामित तीन व्यक्ति, जो भुगतान प्रणाली, IT, साइबर सुरक्षा, कानून के विशेषज्ञ हों।

- कार्यकाल: 4 वर्ष; दोबारा नियुक्ति के पात्र नहीं; 6 सप्ताह के नोटिस पर त्यागपत्र दे सकते हैं।

- सदस्य के रूप में नामित होने के लिए निम्नलिखित व्यक्ति पात्र नहीं है:

- जो 70 वर्ष से अधिक उम्र का हो;

- जो दिवालिया घोषित किया गया हो;

- जो किसी अपराध में 180 दिन या उससे अधिक के कारावास के लिए दोषी ठहराया गया हो;

- जो संसद या किसी राज्य विधायिका का सदस्य हो ,आदि।

- RBI के प्रधान विधि सलाहकार स्थायी आमंत्रित सदस्य के रूप में कार्य करेंगे।

- RBI भुगतान विनियामक बोर्ड की बैठकों के लिए विशेषज्ञों (स्थायी/तदर्थ) को भी आमंत्रित कर सकता है।

- भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम की धारा 3 के अनुसार, बोर्ड में निम्नलिखित शामिल होंगे-

- भुगतान विनियामक बोर्ड की बैठक: वर्ष में कम से कम दो बार बैठक अनिवार्य है। बैठक के लिए के लिए अध्यक्ष (या उनकी अनुपस्थिति में उप-गवर्नर) और एक नामित सदस्य सहित 3 सदस्य का कोरम अनिवार्य है।

- निर्णय लेना: बोर्ड में निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से लिया जायेगा।

- किसी विषय पर बराबर की संख्या में मत मिलने पर अध्यक्ष (या उनकी अनुपस्थिति में उप-गवर्नर) के पास निर्णायक मत होगा।

- Tags :

- Payments Regulatory Board

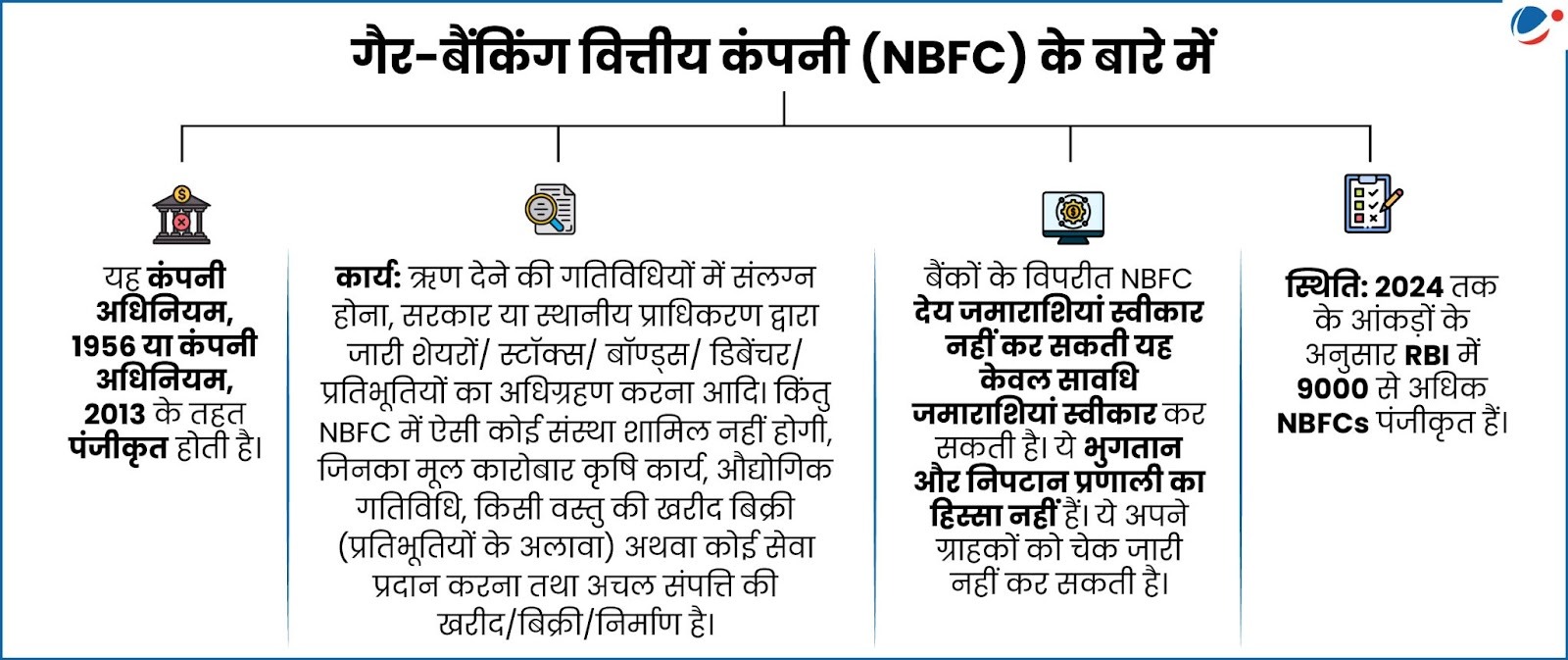

NBFCs के लिए स्व-विनियामक संगठन (Self-Regulatory Organisation for NBFCs)

RBI ने NBFCs की निगरानी के लिए वित्त उद्योग विकास परिषद (FIDC) को स्व-विनियामक संगठन का दर्जा प्रदान किया

- FIDC वस्तुतः भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) में पंजीकृत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) का प्रतिनिधि निकाय है।

- FIDC को स्व-विनियामक संगठन का दर्जा मिलने से NBFCs के लिए बेहतर गवर्नेंस सुनिश्चित होगा।

स्व-विनियामक संगठन (SRO) के बारे में

- उद्देश्य: SRO का मुख्य उद्देश्य उस क्षेत्रक के विकास, सुधार और पारदर्शिता के लिए काम करना है, जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है। साथ ही, व्यापक वित्तीय प्रणाली के भीतर उद्योग से संबंधित महत्वपूर्ण चिंताओं का समाधान करना भी इसका उद्देश्य है।

- कानूनी आधार: इसका कानूनी आधार विनियमित संस्थाओं (REs) के लिए स्व-विनियामक संगठनों (SROs) को मान्यता देने हेतु RBI का व्यापक फ्रेमवर्क, 2024 है।

- SRO की पात्रता:

- SRO का गठन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत पंजीकृत एक गैर-लाभकारी कंपनी के रूप में किया जाएगा।

- इसकी पर्याप्त नेट वर्थ होनी चाहिए तथा इसकी शेयरहोल्डिंग अलग-अलग संस्थाओं के पास होनी चाहिए। साथ ही, उसे अपने क्षेत्रक की प्रतिनिधि संस्था होना चाहिए। कोई भी संस्था SRO की चुकता शेयर पूंजी का 10% या उससे अधिक नहीं रखेगी।

- SROs की जिम्मेदारियां:

- सदस्यों के प्रति: इसमें आचार संहिता तैयार करना, शिकायत निवारण और विवाद समाधान/ मध्यस्थता फ्रेमवर्क स्थापित करना आदि शामिल हैं।

- विनियामक के प्रति: इसमें विनियामकीय अनुपालन सुनिश्चित करना, संबंधित क्षेत्रक के विकास को बढ़ावा देना, नवाचार को बढ़ावा देना और अग्रिम चेतावनी संबंधित रुझानों का पता लगाना शामिल है।

- गवर्नेंस फ्रेमवर्क:

- आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन (AoA)/ उप-नियमों द्वारा शासी निकाय के कामकाज के तरीके का प्रावधान और SRO के कार्यों को निर्धारित किया जाएगा।

- निदेशक मंडल में अध्यक्ष सहित कम-से-कम एक तिहाई सदस्य स्वतंत्र होंगे।

- Tags :

- Self-Regulatory Organisation for NBFCs

रिजर्व बैंक - एकीकृत ओम्बड्समैन योजना, 2021 (Reserve Bank - Integrated Ombudsman Scheme, 2021)

केंद्रीय और राज्य सहकारी बैंकों को ‘रिजर्व बैंक - एकीकृत ओम्बड्समैन योजना, 2021’ के दायरे में लाया गया। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने यह निर्णय बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35A के तहत लिया है।

‘रिजर्व बैंक - एकीकृत ओम्बड्समैन योजना (RB-IOS), 2021’ के बारे में

- उद्देश्य: विनियमित संस्थाओं (REs) के ग्राहकों को त्वरित, किफायती और सक्षम वैकल्पिक शिकायत निवारण तंत्र प्रदान करना।

- कवरेज: RBI की नई घोषणा से पहले इस योजना के दायरे में निम्नलिखित संस्थाएं शामिल रही हैं-

- सभी वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक, तथा 50 करोड़ रुपये की जमा-राशि वाले गैर-अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक।

- ऐसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को छोड़कर) जो जमा राशि स्वीकार करती हों या कस्टमर इंटरफ़ेस रखने के लिए अधिकृत हों, और जिनकी परिसंपत्ति का आकार 100 करोड़ रुपये है।

- सभी सिस्टम पार्टिसिपेंट्स-इसमें भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत भुगतान प्रणाली में भाग लेने वाले सिस्टम प्रोवाइडर शामिल हैं।

- क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी।

- यह योजना RBI की निम्नलिखित तीन ओम्बड्समैन योजनाओं को एकीकृत करती है:

- बैंकिंग ओम्बड्समैन योजना, 2006;

- गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए ओम्बड्समैन योजना, 2018; और

- डिजिटल लेनदेन के लिए ओम्बड्समैन योजना, 2019.

- यह योजना "एक देश, एक ओम्बड्समैन" के सिद्धांत पर आधारित है। इसका मतलब है कि अब RBI द्वारा विनियमित अलग-अलग क्षेत्रकों की संस्थाओं के लिए अलग-अलग शिकायत निवारण प्रणाली नहीं होगी।

- शक्ति: ओम्बड्समैन 20 लाख रुपये तक का मुआवजा का आदेश दे सकता है। साथ ही, वह शिकायतकर्ता के समय, खर्च और किसी भी मानसिक परेशानी या उत्पीड़न के एवज में 1 लाख रुपये तक का अतिरिक्त मुआवजा के भुगतान का आदेश भी दे सकता है।

- Tags :

- Integrated Ombudsman Scheme

RBI द्वारा शुरू की गई नई पहलें (New Initiatives by RBI)

हाल ही में RBI ने कुछ महत्वपूर्ण पहलें शुरू की हैं, जैसे कि— यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस (ULI), सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) रिटेल सैंडबॉक्स, और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट (CDs) के टोकनाइजेशन का पायलट प्रोजेक्ट।

नई पहलों के बारे में:

- यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस (ULI): इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) के रूप में देखा जा रहा है।

- यह विभिन्न स्रोतों से डेटा एकत्र करेगा, और इसे ऋणदाताओं को उपलब्ध कराया जाएगा ताकि वे ऋण लेने वालों की ऋण चुकाने की क्षमता का बेहतर मूल्यांकन कर सकें।

- इसका उद्देश्य ऋण वितरण को अधिक कुशल और पारदर्शी बनाना है।

- CBDC रिटेल सैंडबॉक्स: यह फिनटेक कंपनियों के लिए एक परीक्षण प्लेटफार्म है, जहाँ वे नई तकनीकी समाधान विकसित और परीक्षण कर सकती हैं।

- CBDC केंद्रीय बैंक द्वारा जारी फिएट मुद्रा का डिजिटल रूप है।

- सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट (CDs) का टोकनाइजेशन: यह प्रक्रिया तेज निपटान, बेहतर तरलता (liquidity) और अधिक पारदर्शिता को बढ़ावा देगी।

- टोकनाइजेशन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी वास्तविक परिसंपत्ति (जैसे-स्टॉक) का डिजिटल रूप “टोकन” बनाकर उसे ब्लॉकचेन या डिस्ट्रिब्यूटेड लेजर में भंडारित किया जाता है।

- सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट (CDs) नेगोशिएबल मनी मार्केट उत्पाद है, जो बैंक या अन्य वित्तीय संस्थान में जमा फंड्स के बदले डिमैट रूप में या प्रॉमिसरी नोट के रूप में जारी किया जाता है।

- इसकी मैच्योरिटी अवधि अधिकतम 1 वर्ष तक होती है (न्यूनतम – 7 दिन)।

- Tags :

- tokenisation of Certificates of Deposit

- ULI