सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत ने 2026 में कैमरून में होने वाले 14वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन से पहले पेरिस में हुई एक उच्च स्तरीय लघु-मंत्रिस्तरीय बैठक के दौरान विश्व व्यापार संगठन (WTO) में सुधारों की मांग की।

WTO के बारे में

- शुरुआत: WTO की स्थापना 1995 में मार्राकेश समझौते के बाद हुई थी।

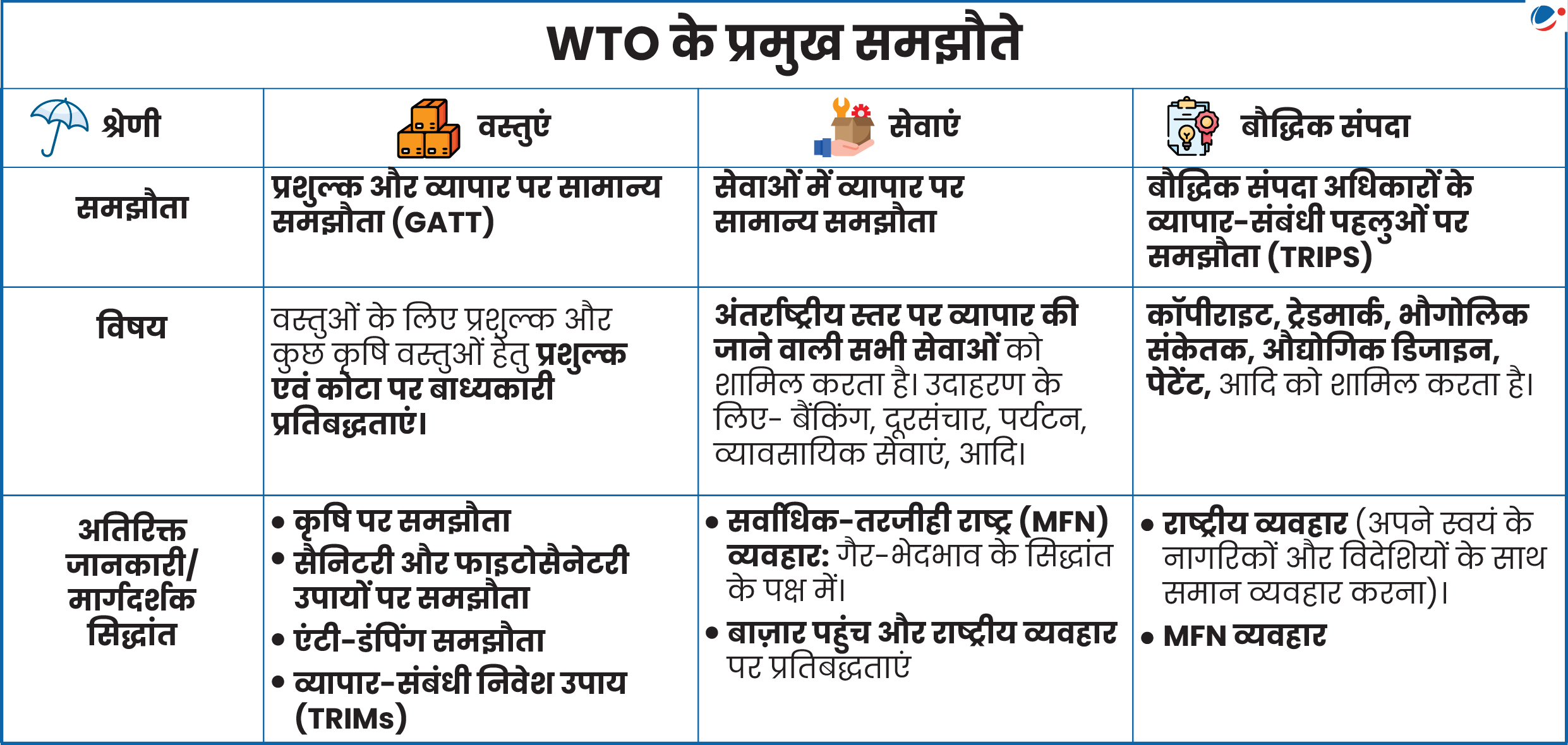

- इसने जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड (GATT) का स्थान लिया है।

- 1986 से 1994 तक चली उरुग्वे दौर की वार्ताओं के परिणामस्वरूप WTO का गठन हुआ।

- मुख्य कार्य: व्यापार समझौतों का प्रशासन, व्यापार वार्ता के लिए मंच, व्यापार विवादों का निपटारा, राष्ट्रीय व्यापार नीतियों की समीक्षा करना, विकासशील देशों की व्यापारिक क्षमता बढ़ाना आदि।

- सदस्य: WTO के 166 सदस्य हैं। इनकी वैश्विक व्यापार में 98% की हिस्सेदारी है। भारत 1995 से इस संगठन का सदस्य है।

- निर्णय प्रक्रिया: सर्वसम्मति के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं।

- मंत्रिस्तरीय सम्मेलन: यह निर्णय लेने वाली सर्वोच्च स्तर की संस्था है, जिसकी हर दो साल में बैठक होती है।

- मुख्यालय: जेनेवा (स्विट्जरलैंड)।

WTO के लिए भारत के सुधार एजेंडा के प्रमुख बिंदुओं पर एक नजर

- भारत का त्रि-स्तरीय सुधार एजेंडा-

- बाजार तक पहुंच को प्रतिबंधित करने वाली गैर-प्रशुल्क बाधाओं (Non-Tariff Barriers: NTBs) से निपटना: इसमें आयात लाइसेंसिंग की शर्तें, तकनीकी मानक, जटिल सीमा शुल्क प्रक्रियाओं जैसे बाधाएं शामिल हैं।

- गैर-बाजार अर्थव्यवस्थाओं के कारण उत्पन्न विकृतियों का समाधान: उदाहरण के लिए- चीन जैसी अर्थव्यवस्थाओं में सरकार द्वारा उद्योगों को दिया जाने वाला समर्थन बाजार प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करता है। साथ ही, इसकी घरेलू कंपनियों को बहुत अधिक लाभ पहुंचाता है। WTO के मौजूदा नियम इन मामलों से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।

- WTO के विवाद निपटान तंत्र को फिर से सक्रिय करना: यह तंत्र 2016 से ठप पड़ा है, क्योंकि अमेरिका अपीलीय निकाय में नई नियुक्तियों का विरोध करता रहा है।

- हालांकि, भारत मल्टी-पार्टी इंटरिम अपील आर्बिट्रेशन अरेंजमेंट (MPIA) पर संदेह कर रहा है।

अन्य प्रमुख प्राथमिकताएं

- JSIs (जॉइंट स्टेटमेंट इनिशिएटिव्स) या प्लुरिलेट्रल समझौते: ये ऐसे समझौते हैं, जिनमें कुछ देश मिलकर किसी विशेष मुद्दे पर वार्ता करते हैं। इससे उन देशों के साथ अनुचित व्यवहार हो सकता है, जो वार्ता का हिस्सा नहीं हैं।

- कुछ देश चाहते हैं कि JSIs को WTO के व्यापक बहुपक्षीय ढांचे में शामिल किया जाए, लेकिन भारत इसका विरोध करता है, क्योंकि इससे WTO की एकता और बहुपक्षीय प्रणाली कमजोर हो सकती है।

- उदाहरण के लिए: भारत ने चीन के नेतृत्व वाली वार्ता "इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन फॉर डेवलपमेंट" में शामिल होने से इनकार कर दिया।

- कुछ देश चाहते हैं कि JSIs को WTO के व्यापक बहुपक्षीय ढांचे में शामिल किया जाए, लेकिन भारत इसका विरोध करता है, क्योंकि इससे WTO की एकता और बहुपक्षीय प्रणाली कमजोर हो सकती है।

- सार्वजनिक खाद्यान्न भंडारण कार्यक्रमों के लिए स्थायी समाधान: 2013 में एक अस्थायी "पीस क्लॉज" के तहत विकासशील देशों को उनकी सार्वजनिक भंडारण योजनाओं के अंतर्गत दी जाने वाली सब्सिडी को WTO के विवाद निपटान तंत्र में कानूनी चुनौती से सुरक्षा प्रदान की गई थी।

- अति एवं विवेकहीन मत्स्यन को लेकर चिंता: मात्स्यिकी पर समझौता (2022) अभी तक लागू नहीं हो पाया है, क्योंकि इसे प्रभावी बनाने के लिए WTO के दो-तिहाई सदस्यों की स्वीकृति नहीं मिली है।

- भारत इस समझौते का हिस्सा नहीं है, जिससे निम्नलिखित चिंताएं उत्पन्न होती हैं-

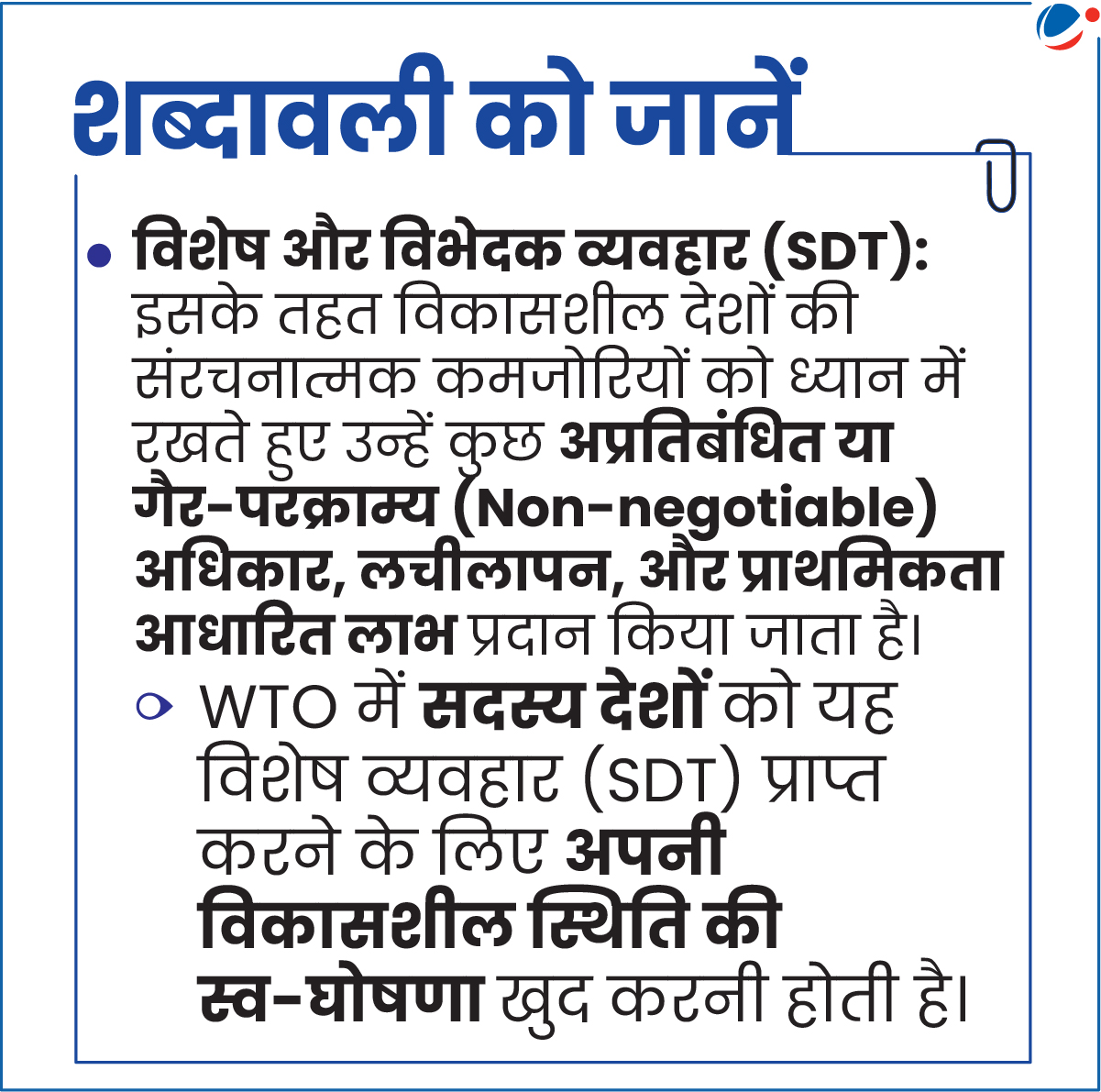

- 25 वर्ष की संक्रमण अवधि: यह विकासशील देशों को 'विशेष और विभेदित व्यवहार' (SDT)' के तहत दी गई है।

- 'प्रदूषक द्वारा भुगतान सिद्धांत' और 'सामान्य लेकिन विभेदित जिम्मेदारियां': जिन देशों ने पहले भारी मात्रा में सब्सिडी दी है और बड़े पैमाने पर औद्योगिक स्तर पर मत्स्यन में संलिप्त हैं, उन देशों पर सब्सिडी रोकने की ज्यादा जिम्मेदारी है।

- भारत इस समझौते का हिस्सा नहीं है, जिससे निम्नलिखित चिंताएं उत्पन्न होती हैं-

WTO में विद्यमान कुछ और विवादित मुद्दे:

|

आगे की राह

- निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में विकासशील देशों की भागीदारी सुनिश्चित करना चाहिए। साथ ही, सांस्कृतिक सब्सिडी, बौद्धिक संपदा जैसे मुद्दों पर उनकी चिंताओं का समाधान करना चाहिए।

- गैर-प्रशुल्क बाधाओं (NTBs) पर निगरानी और रिपोर्टिंग सिस्टम को मजबूत करना चाहिए, ताकि पारदर्शिता बढ़े और दुरुपयोग कम हो।

- बहुपक्षीय समझौतों के कारण होने वाले विखंडन को रोकने के लिए स्पष्ट नियम विकसित करने चाहिए। साथ ही, यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि ये नियम बहुपक्षीय प्रणाली को कमजोर न करें।

- वैकल्पिक अंतरिम विवाद समाधान मॉडल्स तैयार करने चाहिए।

- राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों और औद्योगिक सब्सिडी से उत्पन्न होने वाले व्यापार विकृतियों को दूर करना चाहिए, ताकि सभी को बराबरी का अवसर मिले।

- पेरिस समझौते के "साझा लेकिन विभेदित उत्तरदायित्व" जैसे सिद्धांतों को अपनाना चाहिए, जिससे विकासशील देशों पर अनुचित व्यापार नियमों का दबाव न पड़े।

निष्कर्ष

WTO ने अब तक नियमों पर आधारित प्रणाली के ज़रिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने और नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभाई है। हालांकि, आज इसकी प्रभावशीलता के समक्ष कई चुनौतियां हैं, जैसे- गैर-प्रशुल्क बाधाएं, व्यापार में असंतुलन, विवाद निपटान प्रणाली का ठप हो जाना आदि। भारत द्वारा सुधारों की मांग करना केवल उसकी नहीं, बल्कि कई विकासशील और अल्पविकसित देशों की आकांक्षाओं को दर्शाता है। ये सभी एक न्यायपूर्ण, पारदर्शी और समावेशी वैश्विक व्यापार प्रणाली चाहते हैं।